등록 : 2019.12.20 05:00

수정 : 2019.12.20 06:58

|

|

전국공공연구노동조합 이성우 위원장(앞줄 왼쪽 셋째)을 비롯한 지도부가 18일 낮 세종시 과학기술정보통신부 앞에서 자회사를 통한 정규직 전환을 추진한 정부출연연구기관들에 반발하며 삭발하고 있다. 세종/이정아 기자 leej@hani.co.kr

|

공공기관은 노무관리 회피 수단

정규직은 파이 안 뺏기려 밀어내

정부는 준비 없이 “빨리빨리” 조급

|

|

전국공공연구노동조합 이성우 위원장(앞줄 왼쪽 셋째)을 비롯한 지도부가 18일 낮 세종시 과학기술정보통신부 앞에서 자회사를 통한 정규직 전환을 추진한 정부출연연구기관들에 반발하며 삭발하고 있다. 세종/이정아 기자 leej@hani.co.kr

|

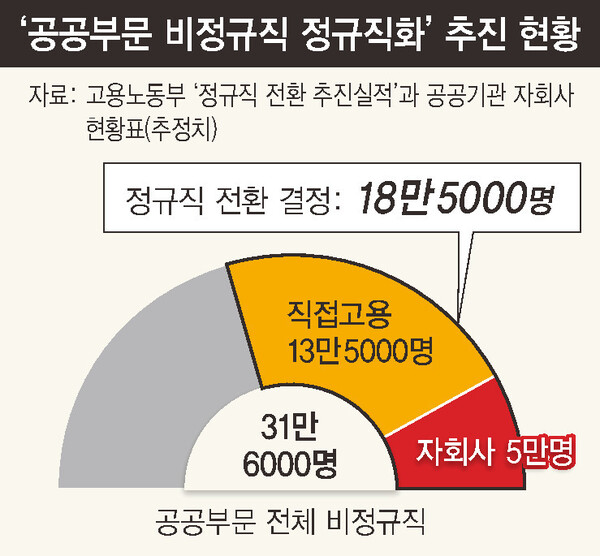

공공부문 비정규직의 정규직화 과정에서 60여곳에 이르는 자회사가 남발된 배경엔 공공기관과 소속 정규직의 기득권 지키기와 함께 정부의 과정 관리 소홀이 자리하고 있다는 분석이 나온다.

정규직화의 주체인 공공기관들이 직접 고용을 기피하는 데는 정부의 총액인건비 제도가 핵심으로 꼽힌다. 총액인건비제는 정해진 인건비 예산 총액 한도 안에서 각 기관이 임금과 조직을 운용하는 제도로, 자회사나 외주용역 직원 등 모기관 ‘문 밖’의 노동자들의 임금은 인건비가 아니라 사업비 예산으로 잡아왔다. 직접 고용을 하게 되면 인건비가 늘기 때문에 언제든 ‘방만경영’ 등의 논리로 정부의 구조조정 칼을 맞을 수 있다는 것이다. 전문가들은 기존 정규직들이 정해진 인건비를 나눠야 하는 상황이 발생할 수 있는 측면을 우려해 정규직화를 반대한다고 본다.

컨설팅업체인 에프엠어소시에이츠가 한국마사회에 제출한 정규직화 관련 보고서를 보면 “직고용 시 총액인건비제로 정규직 임금인상 억제 등이 우려될 수 있다”는 내용이 담겨 있다. 김기선 한국노동연구원 연구위원은 “공공기관 인건비가 총액인건비로 고정돼 있는 상황에서 정규직 입장에서는 비정규직들과 함께 ‘나눠 먹기’를 통해 자신들에게 돌아오는 파이가 줄어드는 걸 받아들이기가 어려운 것”이라고 말했다.

한 공공기관 자회사 사장도 “정규직화하는 데 있어서 가장 걸림돌은 정규직 노조다. 최근 사내근로복지기금을 모기관과 자회사가 함께 쓰는 방안을 추진했는데 그걸 좌절시킨 게 모기관 정규직 노조”라며 “비정규직과 자신들은 채용 과정도, 업무숙련도 등도 다르다고 생각하고 자신들의 것을 비정규직이 빼앗아 간다는 인식을 갖고 있기 때문”이라고 짚었다.

개별 공공기관이 자신의 특수성에 기대어 자회사를 설립할 수 있도록 문을 활짝 열어놓고 막상 남발되는 실태를 관리하지 못하는 정부도 ‘공범’일 수 있다. 정규직화 정책에 대한 정부의 준비 부족과 단기 성과주의를 지적하는 목소리도 나온다. 김기선 연구위원은 “정부가 정책 시행의 타임스케줄이 없이 ‘집권 1년차에 빨리 추진해야 한다, 조기에 성과를 내야 한다’는 압박감이 컸던 것 같다”고 짚었다.

김규남 기자

3strings@hani.co.kr광고

기사공유하기