등록 : 2012.02.29 19:56

수정 : 2012.02.29 19:56

|

|

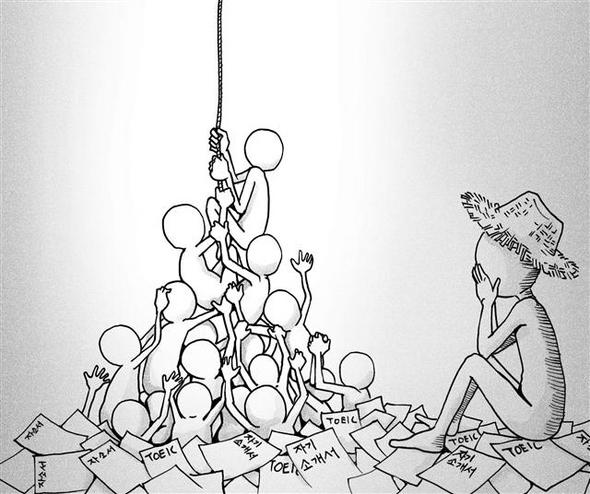

일러스트레이션 김선웅

|

어제 졸업식이 있었다. 일찌감치 나서 교정을 오르는데 차가운 날씨에도 공기는 왜 이리 맑은지 촌스럽게 코끝이 찡해 피식 웃음이 터져 나왔다. 검은 가운 둘러 입고 단과대를 한 바퀴 도니 이미 무리가 형성돼 너도나도 사진을 찍느라 정신이 없었다. 친한 동생과 눈이 마주쳤는데 또 한번 울컥해 글썽이다 그냥 까르르 웃어버렸다. 앞으로 자주 못 볼 걸 알지만 그래도 우리의 끈끈함은 계속되리라 묵언의 약속을 했다. 그런데 어쩐지 친구 몇의 모습이 보이질 않는다.

나는 서울 한복판에서 그래도 알아준다는 4년제 대학 학부생이다. 아니, 이제 졸업했으니 졸업생이다. 그렇다. 그 이름도 흔한 ‘88만원 세대’, ‘취준생’(취업준비생), ‘청년 백수’, ‘잉여’다. 그나마 나는 조금 사정이 나은 셈이다. 마지막 학기가 끝날 무렵 다행히 한 중소기업에 인턴으로 입사해 일을 시작했다. 아직 나름의 패기와 보람으로 똘똘 뭉쳐 있지만 진정으로 원하던 분야는 아니다. 여러번 실패를 거치다 우연히 정착했다. 그래서 자꾸 이질감이 든다. 피곤한 몸을 이끌고 퇴근 뒤 집으로 돌아와 습관적으로 다시 컴퓨터를 켠다. 내 기량을 마음껏 펼칠 수 있는(있을 것 같은) 그곳을 또다시 찾아 헤맨다. 그만두고 차분히 재취업을 준비할까 싶지만 쏟아질 취업준비금과 쉼에 대한 비난이 두렵기만 하다. 주변인처럼 둥둥 떠 있다.

‘그냥 쉬는’ 20~30대가 56만명이라는 통계 결과가 나왔다. 그중 20대는 33만7000명으로 19명 중 1명이 별 이유 없이 쉬고 있다는 이야기다. 보수지의 한 평론가는 “청년 백수가 무슨 벼슬이냐, 지금 찬밥 더운밥 가릴 때냐”고 으름장을 놓으셨지만 어쩐지 억울하다. 왜 원하는 반찬 골라 한술 뜰 욕심을 가지면 안 되는 것인가. 무조건 찬밥이라도 고맙게 먹어야 하는 것인가. 그동안 스펙 따지며 모아온 오곡백과로 따끈하게 밥 지을 시간도 필요하다. 쉼을 비난하지 말라. 어차피 쉰다고 쉬는 게 아니다.

졸업식 날 볼 수 없었던 적지 않은 수의 동지(?)들은 맨몸으로 취업시장에 뛰어드는 것이 두려워 졸업을 유예했단다. 멀쩡하게 공부 잘했지만, 아직 학생인 ‘척’해야 하니 등록금을 또 내고 5학년, 6학년을 맞이한단다. 기업에서 파릇파릇한 인재들만 뽑는다는 소문 때문이다. 졸업하고 한 학기, 두 학기 쉬고 나면(절대로 쉬는 게 아님에도 말이다) 퇴물 취급을 받을 테니 이렇게라도 해야 한다는 마음가짐일 테다. 왜 우리가 등 떠밀리듯 졸업하고 바짓가랑이 붙잡듯 버텨야 한단 말인가. 쉼을 비난하지 말라. 고민과 준비의 시간을 재촉하지 말라. 아니면 만족스러운 일자리를 쏟아내든지.

김호경 경기도 의정부시 호원동

광고

기사공유하기