등록 : 2011.10.03 19:49

수정 : 2011.10.03 20:53

|

|

장애인도 ‘도가니’를 관람하고 싶다

|

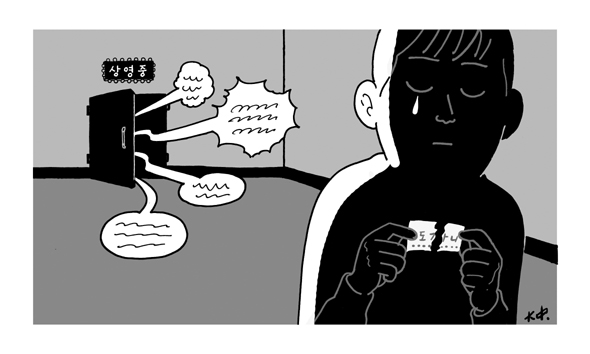

청각장애인 몇이 영화 <도가니>를 보러 갔다. 자신들과 같은 장애인들의 인권유린 문제가 사회 이슈로 떠오르고 있다는 소문을 듣고 영화를 보기 위해서였다. 하지만 그들은 매표소에서 발길을 돌려야 했다. 영화에 한글자막이 없었기 때문이다. 현재 한글자막을 제공하고 있거나 이를 준비중인 영화관이 있기는 하지만 <도가니>가 상영되는 전국 509개 스크린 가운데 20개 정도뿐이다.(9월 말 현재) 자막을 입히는 상영관 대부분도 도시 중심에 있고, 상영 횟수도 하루 1회 정도라 청각장애인들이 <도가니>를 자유롭게 볼 수 없는 상황이다.

그래도 <도가니>의 경우는 한글자막을 입히려는 노력이 엿보여 나은 편이다. 지난해 한국에서 168편의 한국영화가 상영되었는데 일반 극장에서 한글자막을 제공한 영화는 15편 정도이다. 즉, 지난해 상영한 한국영화의 90% 이상을 청각장애인들은 한글자막이 없어 관람을 할 수 없었다. 이러한 이유로 일반 한국영화는 물론 <글러브> 등 장애인을 소재로 한 영화가 개봉되어도 관람하지 못하는 일들이 벌어지고 있는 것이다.

청각장애인들과 같이 한국영화를 볼 수 없는 이들이 또 있다. 시각장애인들이다. 시각장애인의 경우는 영화 장면을 읽어주는 기법인 화면해설을 해주면 영화를 감상하는 데 문제가 없다. 하지만 일반 극장에서 화면해설을 해주는 영화도 적기는 마찬가지이다.

장애인들이 이처럼 영화를 보기 어려운 이유는 정책이 취약하기 때문이다. 장애인 차별을 금지하는 법률이 만들어지기는 했지만 법률이 적용되는 시기는 2013년부터이다. 더욱이 법률이 적용되더라도 300석 이상의 스크린에만 해당된다. 이러한 문제점을 해결하기 위하여 장애계가 몇년 동안 관련법 개정운동을 벌여왔다. 이러한 운동에 힘입어 지난해 장애인차별금지법이 개정되었지만 관련 업계의 반발을 의식했는지 장애인의 영화 관람 서비스 지원은 의무사항이 아닌 임의사항에 그치고 말았다. 이러다 보니 극장에서 적극적으로 나서서 장애인들이 영화를 관람할 수 있는 서비스를 하지 않고 있는 것이다. 영화 <도가니>의 경우는 제작업체에서 자막 상영에 적극적이었는데도 상영 스크린의 4%인 20여곳만이 자막 서비스 실시를 고려할 정도로 상영관들이 적극적으로 나서주지 않고 있다.

그렇다고 이러한 책임을 상영관에만 돌릴 수는 없다. 한국영화에서 자막이 올라오는 것을 꺼리는 비장애인 관객도 있기 때문이다.(화면해설은 별도의 수신기를 사용하여 문제가 없다.) 외국의 경우는 이러한 문제를 해결하기 위하여 안경에 자막 디스플레이 장치를 달아 청각장애인만이 자막을 볼 수 있게 하는 폐쇄형 시스템을 사용하고 있다. 국내에서도 이런 논의는 오래전부터 있어왔고, 이러한 기술을 보유한 업체도 있다. 하지만 이 업체가 개발에 대한 지원처를 찾지 못하여 양산을 하지 못하고 있다는 안타까운 소식도 들린다.

영화 <도가니>를 계기로 공론화된 장애인들의 인권유린 문제는 반드시 올바로 풀어야 한다. 그리고 이제는 숨을 고르고 드러나지 않았던 장애인의 인권 문제도 차분히 돌아보아야 한다. 그 가운데 하나가 장애인의 영화 관람권이다. 초청행사나 영화제와 같은 이벤트 차원이 아닌, 비장애인들과 같은 장소에서 영화를 볼 수 있는 권리가 장애인들에게 주어질 수 있도록 관심을 가져야 한다. 그러기 위해서는 폐쇄자막 시스템 개발 등에 정부 차원의 지원이 빨리 이루어져야 한다. 그리고 상영되는 영화의 일정 부분은 장애인 관람 서비스를 하도록 법률과 제도를 개선해야 한다. 영화 <도가니>에 보여주었던 국민들의 뜨거운 관심을 장애인의 영화 관람 환경 개선에도 보여주었으면 하는 바람이다.

김철환 장애인정보문화누리 활동가

광고

기사공유하기