등록 : 2011.06.22 19:47

수정 : 2011.06.22 19:47

박경옥 중국 랴오닝성 정부 노(老)간부

천안함 사건 때 우리는 두번 놀랐다. 서해 바닥에 가라앉은 천안함에 침통하던 우리 가슴을 더 놀라게 한 건 강원도의 한 공사판에서 일어난 조선족 인부의 살인사건 소식이었다. 텔레비전에서 천안함 뉴스를 보다가 북한을 비난하던 공사장 간부에게 “설마 같은 민족끼리 그런 만행을…”이라며 다투던 조선족 동포가 살인이라는 끔찍한 범죄를 저지르고 만 것이었다. 페스카마호 살인사건이 동족간의 원한에서 비롯된 것이라면 강원도 사건은 그 내막에 분명 이데올로기의 대립이 개입되어 있다는 점이 다르다.

그리고 요즘 중국 조선족 언론매체들 사이에서는 황해에 빠져 죽은 한 조선족 이야기로 시끌벅적하다. 물론 <황해>라는 영화 속에서 일어난 일이지만, 우리네 조선족들의 눈엔 현실의 죽음이나 다르지 않게 느껴지니 이게 웬 말인가? 그 주인공은 한국에 노무사업차 갔다가 바람이 난 아내를 찾아 청부살인을 자처하고 모국을 헤매고 다니다 결국 황해에 시신으로 버려지게 된다.

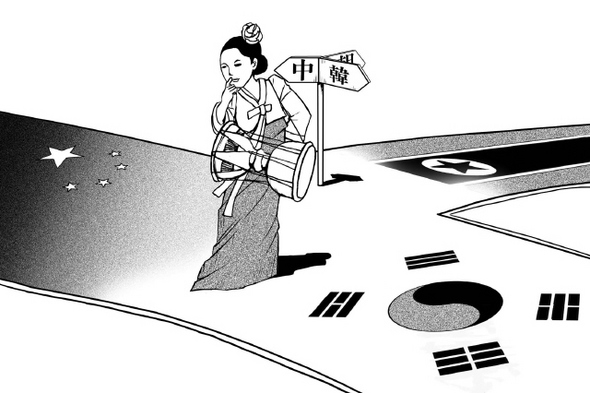

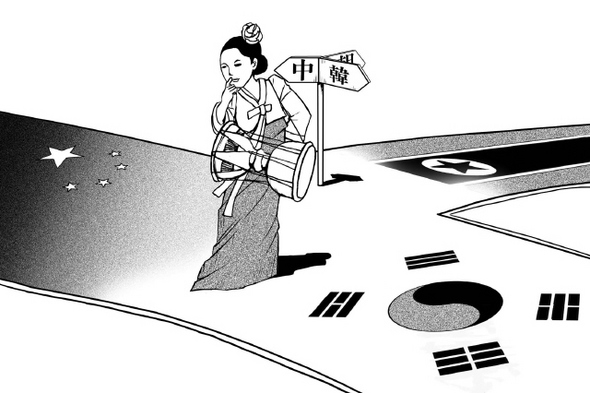

조금은 극단적인 결과로 보이는 이 두 사건은 그러나 지금 우리가 처한 빈틈없는 현실이다. 이 사건들의 시발점에는 어김없이 ‘한국 사회와 조선족’이라는 서로 섞이지 않는 대립이 있다. 지금 한국 정부는 이러저러한 이유로 동포인 조선족의 한국방문 비자 자격이나 재외동포법상 자격을 폄하하고 있다. 이런 가운데 지금 한국에 살고 있는 40만 조선족 동포와 재중국 200만 동포들의 마음속에서 20년 전 중국 개방 초기에 애틋했던 ‘고마운 나의 모국’이라는 생각을 여전히 간직하고 있는 사람은 과연 몇이나 될까.

현재 한국 정부나 우리 조선족들의 가슴속에서 ‘동포 또는 모국’이라는 관념이 희미해져 가는 것은 비단 그간 쌓여 온 불화들과 세월의 탓으로만 돌릴 수는 없다. 그 바닥에는 서로 다른 국적과 함께 이념의 차이라는 근원적인 이질감이 개입돼 있음을 부인해서는 안 된다. 지금 이러한 지경에서는 강원도의 살인사건이나 <황해>의 주인공 같은 사람이 계속 생겨나지 않으리란 법이 없다. 결국 한 사람은 북한을 이념의 적으로 보고 비난하고, 또다른 사람은 동포로 보는 가운데 비극이 일어나고 있다. 영화 <황해>의 주인공에게서 느껴지는, 모국인 한국에 대한 분노와 고독감 역시 그와 다르지 않다.

도대체 이것이 무슨 비극이란 말인가. 일전에는 웃지 못할 이야기가 신문기사로 올라왔다. 한국의 한 바둑대회에서 우승한 조선족 프로기사를 놓고 “박문요, 나는 중국인이다”라는 제목을 단 뉴스가 전해졌다. 한국 언론의 시각에서는 헤이룽장성 출신의 조선족 바둑기사인 박문요가 중국인이라는 사실이 새롭다는 의미인가? 민족과 국적을 혼동하는 것은 단일민족·단일국가를 이룬 대한민국 국민들이기에 가능한 착오라 하더라도, 그 정도의 초보적인 분별력마저도 결여된 이 현실이 바로 우리가 처한 건널 수 없는 인식의 차이를 대변하고 있음을 직시해야 한다.

우리는 같은 핏줄이지만 서로 다른 국적과 환경, 이념 아래에서 오래 떨어져 살아 온 불행한 역사를 지니고 있다. 그래서 서로 언어나 사고가 다를 수밖에 없다. 그래도 동족은 같아야 한다는 생각을 이제 그만두고, 그 차이를 인정하고 이해하고 감싸려는 노력을 좀 하면 안 될까? 서로가 다르다는 것은 이념의 문제만이 아니라 곧 관점의 문제이기도 하다. 어떤 신문기자가 물었을 때 박문요 선수는 기자의 질문의 속을 읽고 “나는 조선민족이다”라고 말하고 싶었을 수도 있다. 그러나 그 대답은 현실적으로 옳은 대답이 아니다.

요즘 조선족 식자들 사이에서는 중국 개방 뒤 모국과의 왕래로 인해 조선족들이 얻은 것과 잃은 것에 대한 논란이 있다. 우리는 개방 전보다 부유해지면서 오히려 동족으로부터 자존감의 상처를 받았다는 것이 중론이다. 그것은 물질의 보상으로 치유될 수 없는 것인 만큼, 모국인 대한민국 역시 그 상처만큼 얼마나 얻고 얼마나 잃었는지, 그리고 그 새로운 상처가 국가의 장래에 어떤 영향을 미칠 것인지를 가늠하기가 어려울 것이 아닌가.

한국은 우리 조선족들에게 고마운 모국임을 부정할 수는 없다. 모국이 있기에 부유해지고 개명된 이들이 적지 않다. 그래서 고맙다고만 하기에는 동족간에 한국 정부가 쌓은 벽이 너무 높고, 여전히 상존하는 정서적 차별감에 고통받는 재한 동포들이 너무 많다. 우리가 동족이라면 모국에 가기 위해 브로커들에게 바친 돈이 총 50억위안(약 9000억원)이 넘는다는 통계를 한국인들의 관념으로는 거부감 없이 이해할 수 있는가? 철책을 넘어 목숨 걸고 탈북하는 북조선 동포들과 평생 처음 만져보는 거액의 빚을 내서 바늘구멍을 거쳐 모국땅을 밟으려는 우리들이 과연 무슨 차이가 있단 말인가? 그런 비자정책을 앞에 두고서도 우리는 동족이라 말할 수 있겠는가?

아직 그리 늦지는 않았다. 지금 우리는 서로 다르다는 사실로부터 민족 내부의 문제를 풀어나가고, 정책을 수립하고, 그리고 오래 만나지 못한 친척을 대하듯이 서로를 따뜻하게 바라보아야 한다. 외교적·정치적 문제가 민족 내부를 갈라놓을 수도 있고 서로의 어눌한 대화가 불편할 수도 있으나 그런 마음이 전제된다면 적어도 지금 우리 앞에 일어나고 있는 이 불편한 비극들을 막아 볼 수 있을 것이다. 저 삼국시대로부터 6·25 전쟁을 거쳐 지금 한국과 북한, 중국에 걸쳐 분단의 아픔을 겪고 있는 서로 많이 다른 우리들은 동족이며, 이웃사촌이다. 다름과 아픔을 감내하면서 다가오는 미래와 새로운 세상을 향해 나아가야 할 것이다.

※필자는 82살의 재중동포이며, 이 글은 한국인 지인이 원문을 현대 우리말 어법에 맞게 퇴고한 것임을 밝힙니다. 편집자

광고

기사공유하기