등록 : 2019.03.07 19:19

수정 : 2019.03.07 21:36

|

|

미국 캘리포니아주 오클랜드항에 정박중인 무역선. AP 연합뉴스

|

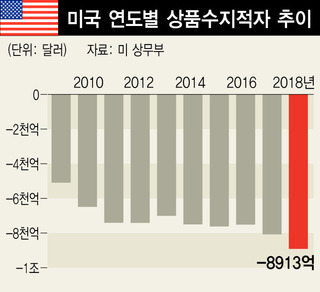

지난해 적자 8913억달러로 10.4% 급증

대중국 적자도 4192억달러 최고치 기록

소비 중심 경제·경쟁력 저하 등 원인

트럼프 “중국과 빅딜 아니면 노딜”

|

|

미국 캘리포니아주 오클랜드항에 정박중인 무역선. AP 연합뉴스

|

‘미국 우선주의’를 앞세워 주요 교역 상대국들을 강하게 압박해온 도널드 트럼프 행정부 출범 2년 만에 미국의 무역적자가 사상 최고치를 기록했다. 무역전쟁까지 벌인 중국에 대한 무역적자 역시 지난해 최고 기록을 갈아치우면서, 북-미 정상회담에서 빈손으로 돌아온 트럼프 대통령은 더욱 머쓱한 상황이 됐다.

미국 상무부가 6일 공개한 ‘2018년 미국 상품·서비스 무역 보고서’를 보면, 미국은 지난해 상품 수출입에서 8913억달러(약 1006조원)의 사상 최대 적자를 봤다. 2017년보다 10.4% 증가한 것으로, 적자 폭은 3년 연속 수직 상승했다. 미국 행정부가 막판 무역협상을 하는 중국에 대한 무역적자 역시 4192억달러로 역대 최대다. 지난해 미국의 전체 상품 수출이 6.3% 증가할 동안 수입은 7.5% 늘었다.

특허 사용료와 여행수지 등이 포함된 서비스수지는 그나마 선방했다. 상품수지에 서비스수지 등을 더한 경상수지는 6210억달러 적자로 10년 만의 최대 폭이다.

미국 언론들은 그렇게 큰소리를 쳤는데도 무역적자가 사상 최대치를 갈았다며 트럼프 행정부를 공격했다. 미국을 착취하는 무역 상대방들의 무릎을 꿇려 적자를 개선하겠다고 했지만 최악의 성적표가 나왔기 때문이다. 트럼프 대통령은 지난해 중국과 무역전쟁을 개시하고, 한국이나 캐나다·멕시코와 자유무역협정(FTA)을 개정한 것을 대단한 성과라고 과시해왔다. 또 그는 외국 방문 등의 기회를 이용해 미국산 항공기 등의 거액 계약을 공개하며 ‘세일즈 외교’를 자랑해왔다.

그런데도 부끄러운 종합 성적표를 받아든 것은 △소비 중심의 경제 구조가 바뀌기 어렵고 △미국 상품의 경쟁력이 올라가기는커녕 퇴보하고 △달러 강세의 영향이 있었기 때문으로 풀이된다. <월스트리트 저널>은 지난해 1조5천억달러 규모의 감세를 한 게 대외 지출 증가로 이어진 점도 꼽았다. 소비 여력이 느니까 외국 상품을 더 많이 샀다는 얘기다.

무역전쟁의 역설도 거론된다. 트럼프 대통령은 중국을 비롯한 주요 무역 상대국에 대한 보복관세 부과로 미국의 재정 수입이 급증하는 반면 상대국은 대미 수출에 애를 먹고 있다고 주장해왔다. 하지만 관세 부과로 수입이 줄기보다는 미국 수입 업체와 소비자들에게 세금이 전가됐다는 지적이 나온다. 동시에 보복관세 부과에 맞서 중국이 농산물 등 미국산 상품 수입에 제동을 걸면서 수출이 타격을 입었다는 주장도 나온다. <월스트리트 저널>은 “중국이 콩·밀·사탕수수 등의 농산물을 중심으로 수입에 제동을 걸면서 지난해에만 3개 작물 수출이 100억달러 가까이 급락했다”고 전했다.

타결이 임박한 것으로 알려진 미-중 무역협상 과정에서 중국은 6년간 1조2천억달러 규모의 대미 수입을 늘리겠다고 제안한 상태다. 하지만 대중 수출이 늘더라도 미국의 무역 수지가 크게 나아지긴 어려운 구조다. <워싱턴 포스트>는 “대중 무역적자는 줄겠지만, 상품 생산을 단기간에 큰 폭으로 늘릴 수 없는 탓에 미국의 전체 수출량에는 큰 변동이 없을 것”이라며 “다른 나라로 향하던 상품이 중국으로 행선지만 바꾸는 결과가 될 것”이라고 짚었다.

이날 트럼프 대통령은 백악관 집무실에서 기자들과 만나 미-중 무역협상 진척 상황에 대해 “협상이 잘 진행되고 있으며, 어떤 결과가 나올지 지켜볼 것”이라며 “좋은 합의가 이뤄지지 않으면, 합의 자체가 없을 것”이라고 강조했다. 2월28일 하노이 북-미 정상회담 결렬 직후 열린 기자회견에서 중국과의 협상에서도 “언제든 협상장을 박차고 나갈 수 있다”고 한 발언과 같은 맥락이다.

베이징/정인환 특파원

inhwan@hani.co.kr

광고

기사공유하기