등록 : 2019.06.04 22:05

수정 : 2019.06.05 20:32

|

|

지난달 18일 호주 연방 총선을 맞아 멜버른의 한 초등학교에 마련된 투표소에 유권자들이 길게 줄지어 차례를 기다리고 있다. 멜버른/조일준 기자

|

다문화 사회 호주를 가다-①이민 정책 ‘선택적 환대’의 딜레마

인구 절반이 이민자…20%는 집에서 다른 언어

농장·서비스업 등 저임금 업종은 이주자 주축

백호주의 없애고 노동수요 늘어도 문턱 높여

“이민은 오늘날 호주의 뼈대이자 성장의 바탕”

“사회·복지 정책 입안부터 다문화권 포용해야”

|

|

지난달 18일 호주 연방 총선을 맞아 멜버른의 한 초등학교에 마련된 투표소에 유권자들이 길게 줄지어 차례를 기다리고 있다. 멜버른/조일준 기자

|

지난달 18일 오스트레일리아(호주) 연방 총선은 여론조사의 예상을 뒤집고 중도 우파 성향의 집권 자유당이 승리했다. 스콧 모리슨 총리는 지난해 8월 맬컴 턴불 당시 총리의 전격 사임으로 후임 총리에 선출된 지 9개월만에 집권 2기를 이어가게 됐다.

다음날 멜버른의 한 호텔에서 만난 아딜(33)은 파키스탄 이주민이다. 2004년 고국에서 고등학교를 마치고 혼자 단기비자로 호주에 와 주경야독한 끝에 대학까지 나왔다. 노동당 집권 시절(2007~2013년)에 영주권을 얻었고, 지금은 호텔 프론트 데스크에서 일한다. 그동안 가족의 초청이민을 두 차례 신청해 봤지만 아직도 혼자다. 그는 “선거운동 기간 중 모리슨 총리가 다문화 이주자들에게도 연대감을 보여줬지만 표를 얻으려는 것이란 의심도 든다. 다시 한번 신청해보려 하는데 (가능성은) 부정적”이라며 선거 결과에 실망감을 내비쳤다.

▶관련기사= 다문화 사회 호주를 가다-②난민 ‘역외 수용’의 명암

■ 인구 절반이 외국 태생 ‘다문화’ 사회

호주가 급속히 다문화 사회로 변모하고 있다. 이에 더해, 농업과 서비스업 등 저임금 단순노동 업종에선 이주노동자들에 대한 의존도가 매우 높다. 비정부·비영리 단체들을 중심으로 시민사회에선 이주·난민 문제에 대한 조사연구와 정책 제안, 지원 활동도 활발하다. 지난달 한국언론진흥재단의 한-호주 언론인 교류 프로그램으로 열흘간 호주의 이민 정책과 사회복지정책을 보고 들으면서 가장 많이 접했던 말이 ‘문화적·언어적 다양성(CALD)’이었다. 마치 당면한 사회적 ‘화두’ 같았다. 그러나 연방 정부의 관련 정책은 현실을 따라잡지 못하거나 정치적 이유로 제약을 받는 딜레마도 있다.

호주는 제2차 세계대전 당시만 해도 전체 인구 700만명의 95%가 영국과 아일랜드 출신이었다. 그러나 종전 이후 국가안보 우려와 노동력 수요 급증으로 인구 증대가 시급한 과제로 떠올랐다. 1901년 영국에서 독립한 이래 처음으로 1947년 대규모 이민을 수용했다. 그러나 그 대상은 유럽계 백인에 한정됐다. 비유럽계 이민 신청자에게도 비자를 발급한 건 1966년이 돼서다. 1973년 노동당 정부는 <미래를 위한 다문화 사회>라는 보고서를 발표하며 인종차별 정책(백호주의)을 공식 철폐했다.

|

|

지난 5월17일 호주 멜버른에서 만난 프리랜서 언론인 제임스 버튼 기자는 호주 이민 정책사의 전문가로 꼽힌다. 멜버른/조일준 기자

|

호주 이민 정책사에 밝은 저널리스트 제임스 버튼은 “이민이 가져온 가장 큰 변화는 인구 구성이 달라진 것”이라고 말했다. 이민에 처음 문호를 개방한지 70년이 지난 현재 호주 국민의 절반(49%)은 본인 또는 부모 중 최소 1명이 외국에서 이주해온 다문화 국가다. 국민의 21%는 가정에서 영어가 아닌 언어를 말한다. 특히 최근 들어선 인도·중국·필리핀 등 아시아 국가들의 이민자 비율이 최상위권을 차지한다.

1985년부터는 일정 체류기간이 지나면 영주권이 주어지는 ‘기술 이민’이 확대됐다. 버튼은 “기술 이민자들은 호주 사회의 복지 혜택을 받는 것보다 호주에 기여하는 게 훨씬 더 많았다”며 “따라서 역대 정부들도 이민 수용 정책을 지속하고 대중적 지지를 확보할 수 있었다”고 말했다. 그러나 2000년대 이후로는 단기간 이주노동자들을 대상으로 임시 비자를 발급 쪽으로 대세가 바뀌면서, 영주권 비자의 문턱은 갈수록 높아지고 있다.

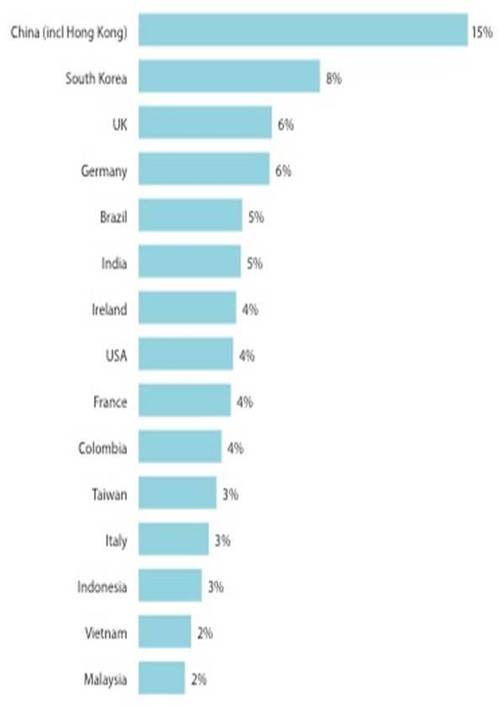

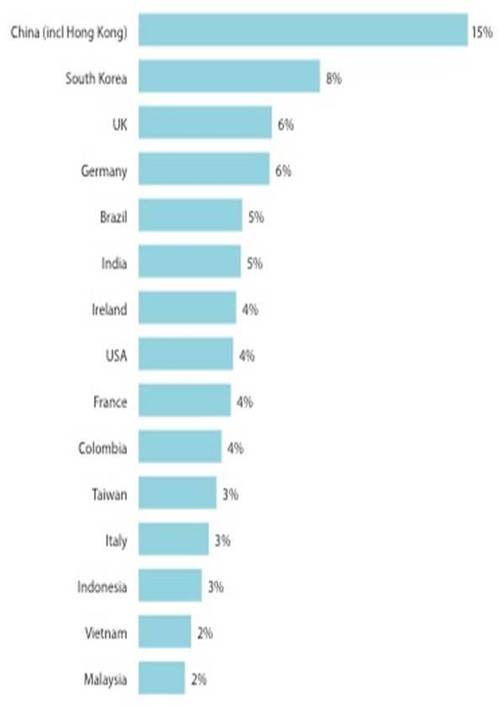

■ 단기취업 늘리고 영주이민 줄이고

호주의 이주·난민 수용 정책의 특징은 ‘선택적 환대’로 요약된다. 부족한 노동력을 채워줄 이주 노동자들은 단기 비자로 적극 받아들이는 반면, 영주권 비자 발급과 난민 수용 등은 정부가 엄격한 정착 프로그램으로 철저하게 관리하고 통제하는 방식이다. 지난해 호주 연방정부는 연간 이민자 수용 규모를 19만명에서 16만명으로 줄였다. 반면 워킹홀리데이 등 단기비자 입국자는 100만명에 이른다. 바로 이들이 호주의 비숙련 노동력의 풍부한 공급원이 되고 있다. 한국은 호주 단기취업 비자 발급의 국가별 순위에서 두 번째다.

|

|

호주 단기취업비자 발급의 국가별 순위. 자료=로리 버그 시드니 공대 교수

|

시드니 공과대학(UTS)과 뉴사우스웨일즈대(UNSW)의 이주·노동법 전문가들이 지난해 호주의 외국인 이주노동자 4500명을 대상으로 한 실태 조사 보고서를 보면, 학생 비자(55%)와 워킹홀리데이 비자(33%)로 들어온 이들이 10명 중 9명을 차지했다. 그 대다수는 식당·카페 등 요식업계(38%), 단순 사무 보조(11%), 과일·채소 농장(9%), 쇼핑센터·소매점(9%) 등 저임금 단순노동 업종에서 일했다.

임금 수준은 조사 대상자의 30%가 12호주달러 미만의 시급을 받고 있었다. 법정 최저임금 18호주달러(약 1만4800원)에 턱없이 못미친다. 피해자의 절반 이상이 연방정부의 근로감독 기구인 페어워크 옴부즈만(FWO)에 신고해 떼인 임금을 받으려 ‘시도했다’(9%), 또는 ‘시도할 생각이 있다’(43%)고 답했지만, 신고자들도 임금을 제대로 받은 경우는 20%에 불과했다. 시도조차 하지 않은 이들이 털어놓은 이유는 ‘어떻게 할지 몰라서’가 가장 많았고 ‘일이 너무 많아서’가 뒤를 이었다. 시드니 공대의 로리버그 교수는 “피해자들에게 무엇을 할 수 있는지 정보를 알려주고, 신고와 구제 절차를 간소화해야 한다”며 “단기비자로 온 젊은 노동자들을 위해 더 나은 시스템을 구축할 것을 연방 정부에 건의했다”고 말했다.

|

|

지난달 13일 호주 시드니 공대의 로리 버그 교수(노동법)가 호주 이주 노동자들의 실태 연구 조사를 설명하고 있다. 시드니/조일준 기자

|

지난달 15일 캔버라에서 만난 호주이민위원회(MCA)의 카를라 윌셔 대표는 “이민은 오늘날 호주를 이룬 뼈대이자 성장의 바탕이었다”며 “호주 경제는 이민을 빼고는 이야기할 수 없다”고 했다. 윌셔 대표는 “호주의 이민 정책이 미국의 영향을 받아 폐쇄적 국수주의 성향을 띠고 반이민·반난민 정서로 이어진다”며 “호주는 (남반구에 외따로 있는) 지리적 특성 때문에 이민 지지율이 떨어지면 고립되고, 그러면 사람의 왕래와 투자가 끊길 것”이라고 우려했다.

시드니에 본부를 둔 호주이민자협의회연맹(FECCA)의 모하메드 알카파지 대표는 “호주에 뿌리를 내린 지 오래된 이민자들은 정책적 보살핌을 잘 받는 편이지만, 새로 정착한 이민자와 난민들에 대해선 미흡한 점이 많다”며 “그래서 연방 정부에 사회·복지 정책을 입안할 때부터 다문화권까지 모두 포용할 수 있는 정책을 요구한다”고 말했다. 그는 “다문화 배경을 가진 시민들이 호주 사회에 상당한 기여를 할 수 있다는 사실을 깨닫게 해주는 일이 우리의 일”이라고 덧붙였다.

시드니·캔버라·멜버른/조일준 기자

iljun@hani.co.kr, 취재 지원= 한국언론진흥재단

광고

기사공유하기