[토요판] 뉴스분석 왜?

‘예루살렘 수도 선언’의 배경

|

|

국내에 거주하는 요르단, 이집트 등 중동 지역 출신 이민자들이 12일 오전 서울 종로구 주한미국대사관 앞에서 도널드 트럼프 미국 대통령의 ‘예루살렘 수도 선언’에 항의하는 규탄집회를 열고 있다. 신소영 기자 viator@hani.co.kr

|

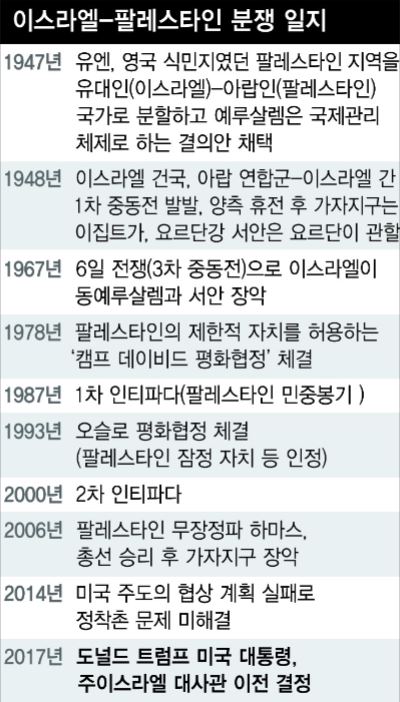

▶ 지난 6일(현지시각) 도널드 트럼프 미국 대통령이 “예루살렘을 이스라엘의 공식 수도로 인정한다”고 발표한 이후, 예루살렘 문제가 국제정치 무대의 현안으로 떠올랐다. “지옥의 문이 열렸다”는 평가와 함께, 가뜩이나 불안정한 중동 정세에 기름을 부을 것이라는 우려의 목소리가 높다. 예루살렘 문제의 역사적 배경은 무엇인지 짚어봤다.

유대인·기독교도·무슬림 번갈아 지배

세계 인구 30억이 ‘신앙적 중심’ 여겨

47년 유엔 결의로 국제법상 ‘중립지대’ 국내 정치 위기 국면 바꾸려는 트럼프

사우디의 중동 맹주 야심과도 ‘교감’

‘예루살렘 회복주의자’ 목소리 반영

폭발 직전의 중동 정세 불안감 키워 트럼프 대통령의 ‘예루살렘 수도 선언’으로 곳곳에서 화약 냄새가 진동하고 있다. 이슬람을 국교로 한 57개국이 모인 이슬람협력기구(OIC)는 “미국의 결정은 무슬림 국가들에 이례적인 도전이 됐으며 중동에 폭력을 일으키게 할 것”이라고 즉각 경고했다. 중동·아프리카 22개국이 참여하는 아랍연맹(AI)뿐 아니라 영국·프랑스·독일·이탈리아 등 주요 서방국가들도 예루살렘 수도 선언에 일제히 반대의 뜻을 나타냈다. 인도네시아·말레이시아·파키스탄 등지에선 수천명이 성조기를 불태우는 등 항의 시위를 이어가고 있다. 인구 90만명이 채 안 되는 도시, 농사도 짓지 못할 돌뿐인 척박한 도시, 지정학적 중요성에서 다마스쿠스나 바그다드에 훨씬 미치지 못하는 보잘것없는 도시. 예루살렘에 세계의 눈길이 집중된 배경은 무엇일까? 이번 트럼프 선언은 몇가지 복합적인 측면에서 바라봐야 할 중대 사안이다. 첫째는 예루살렘의 상징성이요, 둘째는 국제법상의 소유권 논쟁이며, 셋째는 선언의 정치적 배경이요, 넷째는 ‘예루살렘 회복주의’를 표방하는 미국 복음주의에 대한 이해다. 환상 속의 ‘거룩한 도시’ 많고 많은 도시 가운데 유독 예루살렘의 특별함은 어디에서 오는 걸까? 당연하게도 여러 종교가 엇갈린 예루살렘의 오랜 역사에서 그 답을 찾아야 한다. 최근 프랑스를 방문한 네타냐후 이스라엘 총리는 “예루살렘은 3000년 동안 이스라엘의 수도였다”며 “성경만 읽어도 누구나 다 알 수 있다”고 말했다. 하지만 역사상 이 도시의 ‘유일한’ 지배자는 없었다. 3000년의 역사를 지닌 예루살렘을 유대인과 기독교도, 무슬림의 시대로 각각 나누자면, 유대인이 지배하던 시대가 약 550년, 기독교도가 다스리던 기간이 약 400년, 무슬림이 통치하던 기간이 약 1200년이다. 나머지 기간은 외세가 다스렸다. 여느 도시가 그러했듯이 예루살렘의 주인 또한 수없이 바뀌었다. 전쟁은 항상 이 도시를 폐허로 만들었으나, 파괴자는 또한 언제나 새로운 건설자였다. 12세기 예루살렘을 정복한 이슬람의 영웅 살라딘은 이런 말을 남겼다. “예루살렘은 아무것도 아니다. 그러나 모든 것이다.” 실제로 현실 속에서 늘 붉은 피로 얼룩진 척박한 예루살렘은 아무것도 아니지만, 환상 속에서 예루살렘은 늘 ‘거룩한 도시’, ‘천상의 도시’가 된다. 사람들의 상상 속에서 그렇게 초월적인 지위를 차지하는 도시는 오직 예루살렘뿐이다. 상상은 항상 실재보다 크다고 했던가? 동서 사방으로부터 몰려온 순례자들의 발길이 끊이지 않는 건 이 때문이다. 하지만 거룩한 순례자들이 몰려드는 성지 예루살렘에 기쁨에 찬 예배와 찬양만 있었던 건 아니다. 오래전 비잔틴 시대, 이 도시엔 물은 턱없이 부족했고 목욕탕은 더럽기 짝이 없었으며 성문의 경비와 행정관의 행정은 엉망인 채 뇌물만 좋아했다. 이 도시를 찾는 순례자들이라면 다 아는 사실이었다. 오래도록 예루살렘은 불결하고 돈 냄새 가득한 순례자들의 거룩한 도시였다. 18세기 말에는 성지순례가 하나의 상업행위로 자리잡으면서 성묘교회 주변으로 선물가게가 즐비하게 늘어서기도 했다. 귀국하는 순례자들 사이에선 올리브나무나 산호로 만든 십자가 조각품과 교회 모형, 헤브론에서 온 로사리오 묵주 같은 유리 제품, 진주로 만든 구슬 목걸이와 팔찌 등이 인기를 누렸다. 오늘날까지도 예루살렘의 좁은 골목에는 순례자들을 유혹하는 가게들이 빼곡하다. 국제법상 ‘중립지대’로 남기까지 2000년 전 팔레스타인 땅에서 쫓겨난 유대인들은 인간의 발길이 닿을 수 있는 곳이면 어디라도 바람처럼 휩쓸려 다녔다. 노예처럼 억압과 박해를 받으며 살면서도 그들은 결코 예루살렘을 잊지 않았다. 유대인들에게 있어서 예루살렘은 어머니의 자궁 같은 영혼의 안식처였다. 역설적으로 말해, 만일 예루살렘이 없었다면 이들은 살아남지 못했을지도 모를 일이다. 1947년 유엔 결의로 유대국가가 탄생하기까지. 하지만 2000년 만에 돌아온 유대인에게 예루살렘은 결코 ‘텅 빈 땅’이 아니었다. 유럽에서 유대인들은 ‘히틀러의 희생양’이었고 팔레스타인 땅은 희생자들의 피난처였으나, 이스라엘 독립(건국)은 곧 팔레스타인인들에게는 ‘재앙’이었을 뿐이다. 말하자면 팔레스타인인들은 ‘희생자의 희생자’들이 된 셈이다. 어제의 피해자는 이제 가해자가 되었고, 어제의 다윗은 이제 골리앗이 되었다. 팔레스타인 출신의 에드워드 사이드가 “유대인들의 민족해방은 그냥 이루어진 것이 아니라 또 다른 민족의 존재의 잔해 위에서 이뤄졌다”고 말한 배경이다. 쇼아(홀로코스트. 유대인 집단학살)와 나크바(1947년 이스라엘 건국으로 약 70만명의 팔레스타인인들이 추방된 것)는 쌍둥이다. 예루살렘은 유대교 이외에도 이슬람과 기독교 모두의 성지일뿐더러 동시에 수천년간 아랍인들의 실질적인 거주 지역이다. 1947년 유엔은 팔레스타인을 아랍 국가 및 유대 국가로 ‘강제분할’하면서도 예루살렘만은 국제법상 ‘중립지대’로 남겨뒀다. 이후 어떤 국가도 예루살렘을 명시적으로 이스라엘의 수도라 여긴 적 없으며 예루살렘에 대사관을 두지 않았다. 트럼프의 ‘두 얼굴’ 드러낸 사례 그럼 트럼프 대통령은 국제법 위반이라는 비난을 자초하면서까지 왜 예루살렘 수도 선언을 밀어붙였을까. 그는 왜 국제법을 수호하고 평화를 지키려는 세계인을 상대로 전면전을 펼치는 걸까. 흔히 트럼프 대통령을 일러 어디로 튈지 모르는 예측 불허의 성격과 치밀한 계산에 의해 움직이는 전략가 기질을 동시에 갖춘 인물이라는 평가가 있다. 이번 선언은 트럼프의 두 얼굴을 좀더 선명하게 드러내주는 사례로 보인다. 우선 국내정치적 측면부터 살펴보자. 여전히 바닥을 기는 지지율과 각종 스캔들로 곤경에 빠져 있는 현재의 국면을 전환하기 위해 국제정치의 아킬레스건인 예루살렘 문제를 건드렸다는 평가가 지배적이다. 여기에다 사우디아라비아의 젊은 지도자 빈 살만과 중동 재편에 관한 모종의 합의를 이룬 게 배경이라는 분석도 곁들여야 한다. 이란을 중심으로 하는 ‘시아 벨트’를 약화시켜 중동의 맹주로 부상하려는 사우디 새 지도자의 야심과, 미국 내 유대인 세력의 결집을 통해 국면을 전환시키려는 트럼프의 이해가 절묘하게 맞아떨어진 셈이다. 사우디가 이스라엘과의 관계 개선을 비밀리에 타진하면서 이스라엘 쪽에 헤즈볼라 공격을 요청했다는 보도까지 나왔으니 사우디-이스라엘-미국으로 연결된 3각고리가 사실상 확인됐다고 볼 수 있다.

|

|

도널드 트럼프 미국 대통령이 예루살렘을 이스라엘 수도로 공식 선언한 지난 6일(현지시각) 예루살렘 구시가지의 성벽에 대형 성조기와 이스라엘 국기가 나란히 걸려 있다. 예루살렘/AFP 연합뉴스

|

기사공유하기