등록 : 2009.01.02 13:58

수정 : 2009.01.02 13:58

|

|

새해 첫 해가 넘어가고 별들이 떠오른다.

|

드디어 기축년 희망찬 해가 솟았다. 동해안에만 해돋이 관광객이 100만이 모였다 전한다. 저마다 두 손 모아 비는 소원이 각별했을 것이다. 늦은 오후 낮잠에서 깨어나 도봉산 회룡능선을 올랐다. 새해 떠오른 해를 마중하며 소원을 빌어보기 위해서 말이다. 낮과 밤이 교차하는 시간 서산으로 해는 넘어가고 초승달과 샛별이 불침번을 서기위해 막 떠오르고 있었다.

|

|

지난 해 가을 단풍으로 물들어 가던 회룡사와 석굴암(위)

|

군사훈련장으로 쓰였던 도봉산 회룡골은 90년대 중반까지만 해도 별반 일반에 알려지지 않았는데, 지금은 주말이면 북적이는 등산객들로 주체하기 힘들다. 특히 무더운 여름철이면 수량이 많고 청청한 계곡물 덕분에 피서객들로 몸살을 앓는다. 회룡능선은 삼국의 산성 터였으며, 계곡에는 회룡사와 석굴암이 있다. 치열한 삼국간의 전투가 당나라를 끌어들인 신라의 승리로 끝나자, 관변스님이었던 의상은 희생된 넋들을 위로하고 백제유민을 회유하고자 산성 중심지에 회룡사를 건립(681년)한 것으로 추정한다. 석굴암은 김구 선생이 왜놈 헌병을 암살하고 숨어들었던 곳으로 알려졌다. 그런 인연으로 해방 후 김구는 종종 석굴암일대로 나들이를 나왔다.

|

|

무학대사가 수도했던 무학굴

|

그 회룡사와 석굴암에서 1km정도 떨어진 곳에 무학 대사가 이성계와 함께 조선 창업을 위해 천일기도를 드렸다는 전설이 내려오는 무학굴이 나온다. 그 일대는 이미 백제시대 때부터 하늘에 제사를 지내던 곳이다. 두 사람은 백제의 신성한 성지부근 석굴에서 무능하고 부패한 고려왕조를 쓰러뜨리고 새 조국을 건설하기 위해 치성을 올린 것이다.

|

|

10여평의 동굴에는 누군가 방을 들이고 기도를 한 흔적이 엿보인다.

|

이미 신진사대부의 강력한 지지를 받고 있던 이성계가 과연 무어라 하늘에 치성을 드렸을까? 아마도 ‘한 점 부끄러움 없이 백성을 떠받드는 신심으로 대업을 시행하오니 하늘이시어! 내게 희망을 주시옵소서.’ 라 축원했을 것이다.

|

|

석간수를 끌어들인 식수터는 겨울이라 매말라 있었다.

|

늘 그렇지만 인적이 드문 무학굴에 앉아 멀리 탁트인 불암산 꼭대기를 응시한다. 그리고 마음속 소원을 빌어본다. ‘하늘이시여! 한 해 동안 너무 고통스런 아픔만 우리에게 주었습니다. 부디 올해에는 평안함과 행복함을 온겨레에게 나누어 주소서.’

|

|

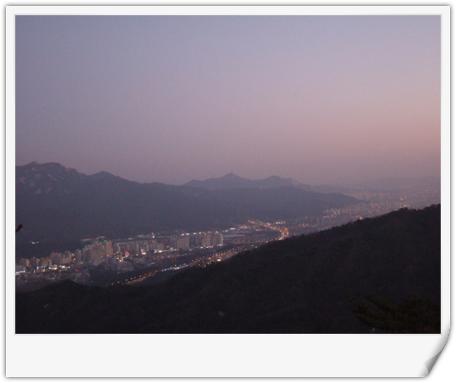

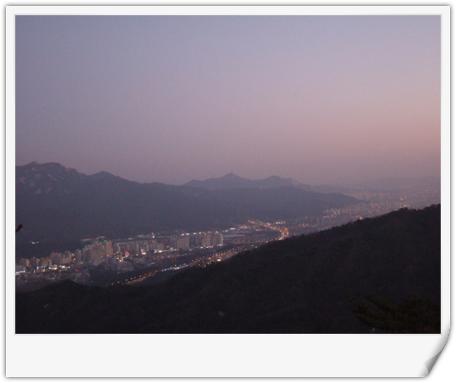

무학굴쪽에서 바라본 수락산과 불암산(중앙) 일대에 노을이 비낀다.

|

근처에서 잘 자라던 가시오가피를 누군가 싹둑 잘라갔다. 밑동가리를 남겨 놓은 것이 그나마 다행이었다. 깊고 가파른 곳인데도 한적한 산길을 즐기는 등산객들의 발길이 이어지는 듯싶었다. 등산객들이야 이곳이 무학굴인지 뭔지 알바 아닐 것이다. 불교계나 국립공원에서 정비하여 후대에 잘 물려주어야 할 유산이, 고증이 덜되어 그런 탓인지, 방치되고 오염된 것을 보니 마음이 안타까웠다.

|

|

하나 둘 어둠을 밝히는 등불이 켜진다.

|

하나 둘 어둠을 밝히는 등불이 켜진다. 이윽고 밤이 깊어지면 산속 하늘에는 별들이 환하게 온누리를 밝히어 준다. 시간이 흘러 별이 사라지고 여명이 비추기 직전, 곧이어 떠오를 태양 때문에 세상은 어둠(無明)에 휩싸일 것이다. 온누리가 조용하고 모두가 깊이 잠든 추운 겨울밤. 첫 새벽은 그렇게 어둠을 뚫고 온다. 그래서 어둠은 항상 빛을 잉태한다. 이렇듯 인간의 새벽도 저절로 오지 않는다. 이성계가 조선을 치성만으로 창업하지 않았듯이, 우리네 새벽도 어둠을 뚫는 분투가 있을 때 비로소 따스한 햇살로 다가올 것이다.

* 북한산 회룡골 가는 차편 - 지하철 1호선이나 의정부행 버스(종로 5가 - 미아리 - 수유리- 도봉산 - 회룡역)를 타고 회룡역 하차하여 서쪽 봉우리 보고 가면 됨.

* 회룡골에 가시거든 행여 무학굴은 찾지 마시라. 안내자 없이 찾기 힘들 뿐더러 가는 길이 험하여 낙상하기 십상이니 말이다.

(*이 기사는 네티즌, 전문가, 기자가 참여한 <블로그> 기사로 한겨레의 입장과 다를 수 있습니다.)

광고

기사공유하기