|

|

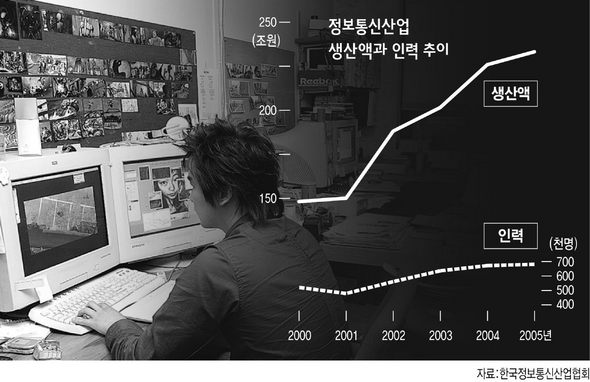

정보통신산업 생산액과 인력 추이

|

[IT 유랑족 (중)]

성장해도 관리 인력만 유지

네이버등 선두 기업 독식에

중소업체선 ‘삼오정’만 양산

“사장님이 갑자기 회의 때 회사가 문을 닫아야 한다고 말하더군요. 황당했습니다.”

음악포털 ㅇ사에서 일하던 김아무개(28·여)씨는 회사가 인수돼 지난 6월 쫓겨날 수밖에 없었다. 김씨 뿐만 아니라 다른 직원들 모두 마찬가지다. 인수한 기업에서 회원 데이터베이스(DB)만을 원하고, 인력과 그들이 보유한 노하우 등은 필요로 하지 않았기 때문이다. 뒤늦게 노동조합을 만들어 저항했지만, 돌아온 것은 고작 1개월치 월급에 해당하는 위로금뿐이었다. 인터넷 업계에서 인력의 가치를 이처럼 평가절하하는 것은 일반화되어 있다.

생산과 고용의 불일치=정보통신산업은 생산이 늘어나도 고용 증가속도는 그에 못미친다. 한국정보통신산업협회 자료를 보면, 국내 정보통신산업 종사자는 68만여명으로 2000년 52만여명에서 연평균 5.5%씩 늘었다. 같은 시기 생산액은 148조2천억원에서 233조2천억원으로 연평균 9.5%의 증가율을 기록했다. 생산은 증가했지만 그에 따른 일자리 창출효과는 미미하다는 얘기다.

인터넷 사업은 일정한 관리 인력을 유지하면 사업이 성장해도 고용을 크게 늘릴 필요가 없다. 반면 경쟁에서 뒤처진 업체는 대규모 인원감축을 한다. 인터넷마케팅업체 애드웹의 임성기 대표는 “인터넷비지니스는 제로섬 게임에 가까워 선두업체가 독식하는 양상”이라며 “선두업체의 경우 수익이 크게 늘어도 일정 규모 이상으로 인력을 늘리지 않고, 하위업체는 채산성이 맞지 않아 구조조정을 하게 된다”고 밝혔다.

독점의 심화=국내 검색시장은 포털사이트 네이버가 70% 이상을 차지한다. 또 ‘미니홈피’로 통하는 1인미디어 서비스는 에스케이커뮤니케이션즈의 싸이월드가 80% 이상을 차지한다. 분야별 1위 기업이 대부분의 파이를 가져간다. 이는 선두기업일수록 자금력과 데이터베이스, 회원 등이 풍부해 ‘빈익빈 부익부’ 현상이 두드러진다.

또 과거 각 사이트가 가졌던 개성은 사라지고 한 사이트에서 대부분의 서비스가 가능한 ‘토털화’ 경향이 심화되면서 특정 업체의 독점적 수익구조가 굳어지고 있다. 경쟁에서 뒤처진 업체는 점점 사정이 나빠지고, 도태될 수밖에 없는 운명이다. 한때 800만 회원을 자랑하던 네띠앙이 폐쇄되는 것으로 그 실태를 입증했다. 엠파스 박석봉 대표는 “점점 포털 사이트 서비스에 대규모 자금이 필요해 더는 신규 사이트가 선보이지 못할 것”이라고 내다봤다.

이 ‘독점의 바다’에서 능력이 있는 인터넷 산업일꾼이라고 해도 선두업체로 흡수되지 않으면 열악한 사정의 중소업체를 전전할 수밖에 없다.

불투명한 전망=최근 인수·합병을 발표한 에스케이커뮤니케이션즈가 엠파스, 코난테크놀로지와 한 몸이 되는데는 불과 2주밖에 걸리지 않았다. 순식간에 벌어진 일이다. 업체간 합종연횡이 빈번해 종사자들은 한치앞을 내다보기 어렵다. 엠파스의 한 관계자는 “인수·합병이 종사자들의 뜻을 반영하는 것은 아니지만 정보통신 업계에서는 너무 잦아 회사와 연결해 개인 삶을 예측하기는 힘들다”고 밝혔다.

사업환경도 급변하고 있다. 업계는 사용자의 구미를 맞추기 위해 끊임없이, 초광속으로 변한다. 여기에서 일하는 사람들은 이를 좇아가지 못하면 금세 도태되고 만다. 이때문에 아이티 분야의 사회적 노동 평균 수명은 10년이 채 안된다. 25살에 정보통신업계에 발을 들어놓으면 30대 중반에 정년을 맞는 셈이다. 지난 95년부터 인터넷업계에서 일해온 최아무개(36)씨는 앞으로 3년 뒤 정년을 맞을 것으로 생각했다. 최씨는 “갈수록 젊은 인력은 쏟아지는데 윗자리는 좁아져 나이를 먹을수록 갈 곳이 없어진다”며 “보통 회사들이 30대 중반을 넘기면 관리자 입장인데 이사가 되지 않으면 정리되는 형국”이라고 설명했다. 이정훈 이정국 기자 ljh9242@hani.co.kr

광고

기사공유하기