등록 : 2006.10.23 17:14

수정 : 2006.10.25 10:53

[IT 유랑족] (상) 잦은이직 현실

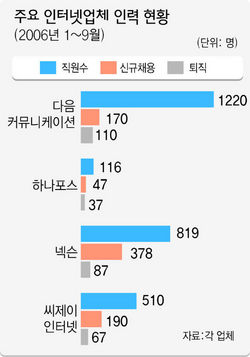

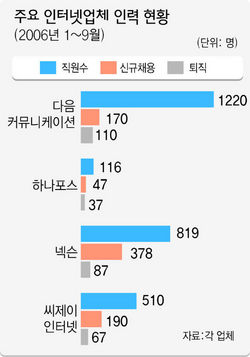

잦은 이직과 불투명한 전망에 놓여있는 정보통신 업계. 이는 회사의 퇴직자를 살펴보면 여실히 드러난다. <한겨레>가 각 업체의 퇴직 및 신규채용 현황을 조사한 결과를 보면 분명히 드러난다. 포털사이트 다음을 운영하는 다음커뮤니케이션은 지난해 140명, 올 들어 9월 말까지 110명이 각각 퇴사했다. 전체 직원의 10% 이상이 회사를 떠난 것이다. 게임업체 선두인 넥슨 은 2004년 147명, 2005년 117명이 퇴사했다. 이는 전체 인력의 각각 36%, 22%에 해당하는 규모다. 씨제이인터넷은 지난 2004년 213명이 퇴사했고 200명이 입사했다. 그해 전체 직원수가 299명인 점을 감안하면 3분의 2 이상이 보따리를 산 셈이다.

퇴직자 현황을 밝히지 않은 엔에이치엔(NHN), 케이티하이텔(KTH), 엔씨소프트 등 주요 업체들도 사정이 별반 다르지 않다는 게 업계 전문가들의 중론이다.

중소업체로 내려가면 더욱 심각해진다. 하나포스는 지난해 전체 직원(108명)의 절반이 넘는 58명이 퇴사했다. 판도라티브이도 같은해 근무인력(27명)보다 더 많은 직원(36명)이 회사를 떠났다.

이렇게 회사를 떠난 사람은 선두업체로 스카우트되거나 비슷한 규모의 중소업체로 흘러가는 경우가 대부분이다. 잦은 이직과 고용 불안은 쓸 만한 경력자를 끊임없이 흡수해가는 메이저 업체의 ‘인력 블랙홀’ 역할과, 중소업체의 상시적인 구조조정이 맞아떨어진 데서 비롯된다. 네이버를 운영하는 엔에이치엔(NHN)은 올해 310여명의 경력자를 채용할 계획이다. 이는 지난해 전체 직원의 30%에 이르는 규모다. 시장장악력이 높은 거대 업체가 수시로 경력자 채용에 나서고, 인력을 빼앗긴 중소업체들은 또다른 경력자나 신규 인력으로 빈자리를 메우는 식이다. 사정이 어려운 중소업체들은 인건비 부담을 덜기 위해서도 임금이 상대적으로 높은 중견사원들을 눈엣가시로 본다.

이정훈 이정국 기자

ljh9242@hani.co.kr

광고

기사공유하기