등록 : 2012.03.09 20:42

수정 : 2012.03.09 20:43

[토요판] 커버스토리

자기 부모를 왜?

지난해 8월17일 새벽 5시께 경기도 의정부에 사는 이아무개(21)씨는 자신의 집에서 아버지(48)를 칼로 찔러 숨지게 했다. 술을 마시고 집에 들어온 이씨는 소파에서 텔레비전을 보고 있던 아버지에게 “아빠, 저 좀 그만 미워하세요. 아빠와 앞으로 잘 지내고 싶어요”라고 말했다. 하지만 아버지로부터 나온 대답은 “너와 이야기하고 싶지 않으니 그냥 나가라. 너 같은 새끼 필요 없다”였다. 순간 화가 치밀어 오른 이씨는 “욕 좀 그만하라”고 외치면서 주방에서 35㎝짜리 식칼을 들고 왔다.

의정부지방법원 제11형사부는 이씨에게 존속살해죄를 적용해 징역 8년을 선고했다. 재판부는 “어느 누구도 상상할 수 없었던 사건 범행”이라며 “피고인에게 엄중한 형의 선고가 불가피하다”고 양형 사유를 밝혔다. 재판부는 다만 이씨의 아버지가 평소 도박을 즐겼고, 아들을 못마땅하게 여기면서 아들과 함께 식사하는 것조차 마다하며 대화를 거부했다는 점 등을 참작했다고 판결문에 덧붙였다.

존속살해란 본인 또는 배우자의 부모, 증조부모 등 직계상의 친족을 죽이는 죄를 말한다. 직계존속에는 양친뿐 아니라 법률상의 계부모도 포함된다. 존속살해는 특히 유교 문화가 자리잡은 사회에서는 ‘인륜에 어긋나는’ 범죄로 꼽힌다. 가해자에게 일반살해죄보다 무거운 형벌을 매기는 것도 이 때문이다. 우리나라 형법 250조 2항은 존속살해에 대해 사형이나 무기징역, 징역 7년 이상을 선고하도록 규정하고 있다. 이씨 사건처럼 부분적으로 부모의 사건유발 책임이 선행된 것으로 판단되거나 정신분열 증세를 인정받을 경우엔 감형되기도 한다.

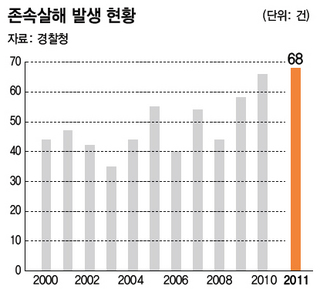

존속살해는 얼마나 발생할까? 경찰청에 따르면 2000년부터 2011년까지 12년간 국내에서 일어난 존속살해는 모두 597건. 해마다 40~60건씩 발생하는데 최근 들어 점차 증가 추세를 보인다. 연간 일반 살인사건의 대략 5% 정도다. 2000년대 초반 미국의 존속살해 비율이 1.7%이고, 오스트레일리아(호주)의 연간 존속살해 발생 건수가 10건 안팎인 점에 견주면 다소 높은 편이다. 학계에서도 임상연구가 가능할 정도의 빈도수로 판단한다.

존속살해의 배경엔 다양한 원인이 자리잡고 있다는 게 전문가들의 공통된 분석이다. 존속살해를 연구한 국내외 학자들은 원인을 크게 ‘정신분열’과 ‘금전적 이득을 노린 범죄’, ‘부모의 학대에 따른 보복성 살해’ 등으로 나눈다. 2008년부터 2009년 6월까지 18개월 동안 발생한 72건의 존속살해 사건을 연구한 정성국 강원지방경찰청 검시관은 ‘살인사건 중 존속살해와 정신분석의 연관성 분석’ 논문에서 31건이 정신분열 때문에 일어났다고 분석했다. 특히 정신분열증 병력이 있는 경우는 일반살해 집단보다 존속살해 집단에서 약 40배 많았다. 지난 1월 서울 성북구 정릉동 집에서 “천사가 시켰다”며 계모 박아무개(61)씨를 부엌칼로 찔러 숨지게 한 최아무개(39)씨, 2010년 7월 서울 동작구 사당동 자신의 집에서 “천국에 보내드리겠다”며 50대 어머니의 가슴과 목 등을 식칼로 7차례 찔러 숨지게 한 김아무개(31)씨 사건 등도 이런 사례다.

돈을 노린 범행도 종종 발생한다. 2007년 8월 경기도 수원에서 부모를 살해하고 누나 두명을 살해하려 하다 실패한 이아무개(29)씨는 주식투자 실패로 큰돈을 잃자 가족들의 보험금을 노리고 끔찍한 범죄를 저질렀다. 2008년 6월 경기도 안양에서는 3억원의 보험금을 노린 아들 김아무개(24)씨가 친구 조아무개(25)씨와 짜고 강도로 위장해 친어머니를 숨지게 하기도 했다. 이외에 2000년 5월 부모를 살해하고 주검을 토막내 유기한 명문대생 이아무개씨 사건도 부모의 학대에 반발해 저지른 보복성 사건으로 분류된다.

존속살해를 둘러싼 사회적 고민은 형법 개정 논의로 옮아갔다. 존속살해죄를 삭제하자는 쪽에선 헌법 11조에 규정된 평등권에 따라 존속살해죄가 ‘출생(가해자와 피해자의 관계)에 따른 차별’이라고 강조한다. 이에 맞서는 쪽에선 낳아주고 길러준 부모를 살해한 패륜을 엄단하는 것이야말로 국민 정서에 부합한다는 뜻을 굽히지 않고 있다. 최우리 기자

ecowoori@hani.co.kr

광고

기사공유하기