등록 : 2012.03.02 22:57

수정 : 2012.04.18 10:52

세계적인 해양포유류학자인 케네스 밸컴이 1960년대부터 1990년대까지 기록을 정리한 바에 따르면, 고래 야생방사 사례는 큰돌고래·남방큰돌고래만 60차례, 범고래 21차례 등 90여차례에 이른다. 짧게는 며칠에서 길게는 10년 이상 감금된 개체도 방사됐다.

하지만 가장 성공적인 사례로 꼽히는 큰돌고래 미샤와 에코 그리고 폭발적인 관심을 불러온 범고래 케이코처럼 방사 과정이 과학적으로 진행된 경우는 드물다. 특히 1990년대까지만 해도 위성위치추적장치(GPS) 등 장비가 발달하지 않아 방사된 고래가 야생 무리에 합류했는지 확신할 수 없었다.

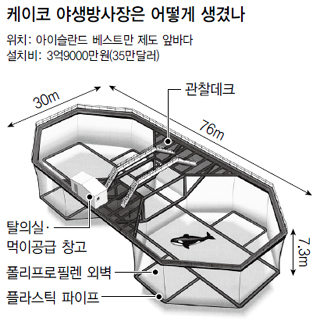

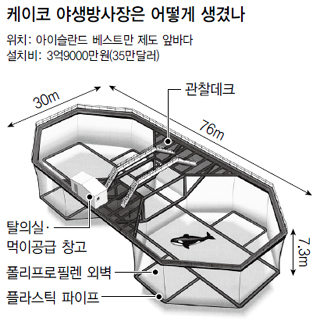

지금은 과학적인 야생방사 프로그램이 표준이 됐다. 터키에서 ‘돌고래와 수영하기’ 프로그램에 이용되던 톰과 미샤는 영국의 동물원 감시단체 ‘본프리’에 구조돼 2010년부터 에게해에서 지름 30m의 가두리에서 야생적응 훈련을 받고 있다. 6년 가까이 수족관에 장기 수용된 이들이어서, 과학자들은 이 프로젝트의 성공 여부를 주목하고 있다.

야생방사 성공률을 높이기 위해선 방사될 바다 한가운데 가두리(야생방사장)를 만들어 돌고래가 바다 환경에 적응하도록 해야 한다. 가두리는 돌고래가 잡혀온 고향에 설치하는 게 원칙이다. 원래 무리와 만나 어울릴 수 있기 때문이다. 큰돌고래 미시와 실버, 로키는 각각 다른 곳에서 잡혀 다른 수족관에서 일했는데, 1991년 야생적응 과정 없이 카리브해의 영국령 섬나라 터크스 케이커스 제도에 한데 모아 방사했다가 논란을 불러일으켰다.

야생적응 훈련은 수족관 적응 과정과 반대로 하면 된다. 야생에서 잡혀온 돌고래가 수족관에서 맨 처음 죽은 생선을 먹는 훈련을 한다면, 반대로 야생방사 과정에선 산 생선에 익숙해지는 연습부터 시작한다. 야생방사일이 가까울수록 인간과 접촉도 점진적으로 줄여야 한다.

수족관에 오래 있던 돌고래일수록 야생적응 기간은 오래 걸린다. 2년 동안 수족관에서 수용된 미샤와 에코의 경우 가두리에서 25일 있다가 야생적응에 성공했다. 먹이는 9달 전부터 점진적으로 산 먹이 비율을 높였다.

남방큰돌고래의 야생방사에 대해서 고래연구소도 이런 적응 과정이 필요하다고 보고 있다. 남방큰돌고래는 제주 연안 1㎞ 안을 계속 돌므로, 이 구간 중 하나에 야생방사장을 설치하면 된다. 돌고래들은 이때부터 야생 무리와 소통과 교감을 나누기 시작할 것이라고 전문가들은 예상한다. 문제는 야생방사 비용을 누가 부담하고 방사장을 누가 관리할지 여부다. 검찰 관계자는 “야생방사로 이어지는 몰수형을 구형할 경우 이런 점을 고려하지 않을 수 없다”고 말했다.

환경단체인 핫핑크돌핀스와 동물자유연대는 퍼시픽랜드가 불법을 저질러 영리를 획득한 만큼 야생방사 비용을 부담해야 한다는 입장이다. 조희경 동물자유연대 대표는 “서울대공원에 있는 제돌이 등 세 마리에 대해선 서울시가 나서 야생방사를 해야 한다”고 주장했다.

남종영 기자

광고

기사공유하기