|

|

윤기돈 녹색연합 사무처장

|

크고작은 고장·착오 끊임없고

일본지진땐 비상시스템 ‘마비’

과학기술로 위험통제 불가능

[싱크탱크 맞대면]

원전의 허구 그리고 위험사회

윤기돈 녹색연합 사무처장

십만년에 한번 중대사고가 발생할 정도로 안전하게 건설되었다는 핵발전소가 불과 반세기 만에 최악의 원전사고로 불리는 체르노빌을 포함해 ‘국제 원자력 사고·고장 등급’ 4등급 이상의 사고만 6건이나 발생했다.

이웃 일본의 후쿠시마 원전 폭발사고가 핵발전소 안전성에 대한 강한 의문을 제기했다. 기후변화 시대의 에너지원으로 다시금 핵발전소 카드를 만지작거리던 많은 나라들이 손을 털고 다른 대안을 모색중이다. 우리나라도 예외여서는 안 된다. 그러나 정부는 핵발전 확대정책을 계속 유지할 태세다. 그렇다면 우리나라 핵발전소는 안전한가? 핵발전소 건설·운영·비상대응 사례를 살펴보면, 안전을 담보할 수 없다는 결론이다. 이 글에서는 다루지 않지만, 사용후 핵연료(고준위 방사성폐기물)의 안전한 관리 역시 쉽지 않아 보인다. 우선, 핵발전소는 설계에 따라 완벽하게 건설되는가?

그 어느 시설보다 사고의 피해가 크기에 핵발전소 건설은 철저하게 이루어질 것이라는 게 보통 사람들의 믿음이다. 그러나 실상은 다르다. 핵발전소가 설계대로 시공되는 것이 아니며, 내부에 공구를 넣은 채로 배관을 연결해버리는 등 시공 과정에서 발생한 작업자의 실수가 사소한 것으로 치부되며 묻혀버리기도 한다. 1991년 2월, 일본 간사이전력 미하마 핵발전소에서 배관이 파손·절단된 사고가 대표 사례다. 이 사고는 긴급 원자로 냉각장치를 수동으로 움직여 원전 운전을 중단할 만큼 큰 사고였다. 놀랍게도 사고 원인은 2㎜ 정도의 가는 배관에 붙어 있는 접촉방지 금속구가 설계대로 들어가지 않은 것이었다.

우리나라도 예외는 아니다. 1999년 국정감사에서 한국원자력안전기술원 책임연구원이 울진 1호기 원자로 냉각기계통 배관에 설계에 없던 불법 용접이 있음을 증언했다. 1994년 영광 핵발전소 3·4호기 건설과정에서도 설계도면에 없었던 불법 용접 부분 49곳을 확인해 배관을 교체한 사실이 드러나기도 했다. 다른 사례도 있다. 2011년 2월 영광 핵발전소 5호기가 원자로 냉각재펌프 정지에 의해 자동 정지하는 사고가 발생했다. 발전소 건설 과정에서 냉각재펌프 안에 실수로 빠뜨린 것으로 추정되는 드라이버가 모터 코일에 접촉되면서 쇼크가 발생한 것이 원인이었다. 이밖에 2002년 4월 울진원전 4호기에서 문제가 있는 재료를 사용해 증기발생기 세관이 찢어진 사건도 있었다.

다음은 핵발전소를 가동하는 과정에서 얼마나 자주 고장이 나는가, 큰 사고가 몇 번이나 일어났는가, 중대 사고를 예방할 수 있는 감시체계가 잘 작동하고 있는가다. 십만년에 한번 중대사고가 발생할 정도로 안전하게 건설되었다는 핵발전소가 불과 반세기 만에 최악의 원전사고로 불리는 체르노빌을 포함해 ‘국제 원자력 사고·고장 등급’ 4등급 이상의 사고만 6건이나 발생했다. 핵발전소가 가동된 이후 거의 10년에 한번꼴로 사고가 발생한 것이다. 과연 이것을 안전하다고 말할 수 있는가?

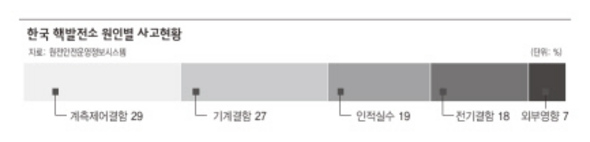

끔찍한 사고는 아니더라도 잦은 고장 역시 불안을 가중시킨다. 원전안전운영정보시스템에 따르면, 우리나라는 1978년 핵발전소를 가동한 이래 총 643건의 고장이 발생했으며, 이 중 인적 실수나 외부 영향이 아닌 시스템이나 기계 자체의 문제로 발생한 고장이 무려 74%를 차지한다. 다행히 대부분 경미한 고장이었으나, 우연한 사고와 겹치면 어떤 재앙으로 발전할지는 어느 누구도 장담하지 못한다.

|

기사공유하기