|

|

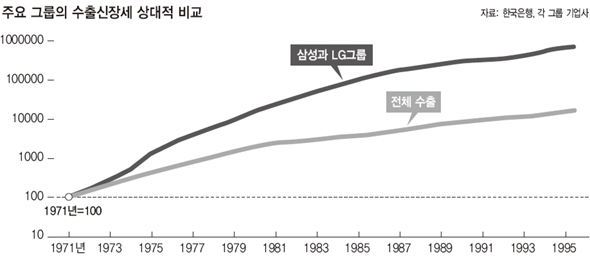

주요 그룹의 수출신장세 상대적 비교

|

수출기업들 각종 혜택 넘치고

서민들은 물가상승에 살림고

‘환율의 과실’ 골고루 나눠야

[싱크탱크 맞대면] 환율정책의 현재와 미래

|

|

박형준

|

정부의 수출기업 지원정책은 대기업에 편중된 수혜를 안겨줬다. 수출산업 대부분을 대기업이 차지하고 있기 때문이다. 현재 수출의 70% 정도가 대기업에 의해 이뤄진다. 1971년부터 완전한 자유변동환율제로 바뀌기 직전인 1996년까지 우리나라의 전체 수출은 약 37배 증가한 반면, 엘지와 삼성 두 그룹의 수출은 약 1065배 증가했다. 이 두 그룹으로 대표되는 대기업들이 엄청난 국가적 비용을 들인 외환정책의 수혜를 많이 받았음을 알 수 있다. 1997년 경제위기 이후 자유변동환율제를 채택해 시장에서 환율이 결정되고 있지만, 실제로는 지금도 정부가 여러 가지 수단을 통해 환율을 ‘관리’한다는 것은 공공연한 비밀이다. 정부는 직간접적인 방식으로 ‘적정’ 원-달러 환율이 1200원이라고 밝히면서, 이를 기준으로 일정한 범위 내에서 환율이 벗어나지 않도록 다양한 수단을 통해 개입하고 있다. 한국은행의 통계에 따르면, 2010년 한 해 동안 증권시장으로 약 380억달러의 외국자본 순유입이 있었고, 수출의 호조로 경상수지 흑자가 282억달러에 이르렀지만, 원-달러 환율은 1150원 근처에서 안정적으로 유지되고 있다. 정부가 이런 식으로 환율을 관리하는 데는 많은 사회적 비용이 초래된다. 정부는 일반회계 출연금, 정부재산수입, 그리고 채권을 발행해 조성한 외국환평형기금 등에서 외환관리에 필요한 자금을 사용한다. 그리고 축적되는 외환은 주로 안전자산인 미국의 국채에 투자해 수익을 얻는다. 우리 정부가 발행하는 채권과 미국 국채의 이자율 차이가 나기 때문에 항상 손해만을 보는 장사를 할 수밖에 없다. 2009년에는 무려 2조6000억원 이상의 손실이 발생하는 등 지난 5년간 누적손실이 약 9조원에 달했다. 수출기업에 직접 보조금을 지급했던 과거처럼 정부의 외환정책이 얼마만큼 기업의 편익으로 전환되는지를 계산하는 것이 쉽지는 않겠지만, 현재의 정부 개입이 수출 비중이 큰 대기업에 큰 수혜를 주고 있다는 것은 분명하다. 다른 한편으로는, 재정지출과 이자손실로 나타나는 사회적 비용과 함께 수입물가의 상승으로 인한 국민들의 부담증가도 확실히 존재한다. 만약 현재의 원-달러 환율이 1100원이 아니라 990원이라면, 원유와 곡물가격을 지금보다 10% 정도 싸게 들여올 수 있다. 그만큼 국내 물가상승 요인을 줄일 수 있다. 이는 서민들의 살림에 큰 의미를 갖는다. 수출이 국내총생산(GDP) 대비 50%에 육박하는 한국의 경제구조상 환율관리가 어쩔 수 없는 선택이라면, 비용뿐만 아니라 편익도 사회적으로 분배돼야 한다. 외환제도 관리비용은 전 국민이 부담하는데 그 편익은 기업의 주주들과 경영자들만의 성과급 잔치로 귀결되어선 안 된다. 세금의 형식이든 사회적 기금의 형식이든 정부의 환율정책의 수혜를 보고 있는 대기업들이 그 편익을 사회로 환원할 수 있는 제도적 장치가 마련돼야 한다. 그런 장치들이 바로 복지국가의 출발점이라 생각한다.

기사공유하기