|

|

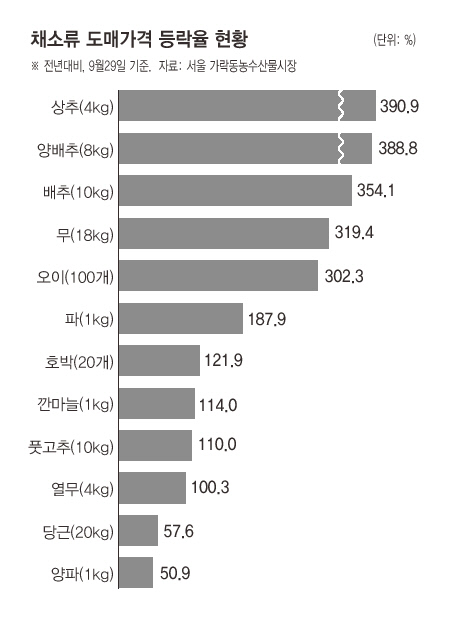

채소류 도매가격 등락률 현황

|

농산물은 가격변동 민감한 품목

정부의 수급조절 역할 강화필수

재배면적 확보에도 적극 나서야

유통구조 다변화·현대화도 필요

[싱크탱크 맞대면] 농산물값 급등락 해결책은

그동안 정부는 가격이 폭락하면 방치하고, 가격이 폭등해서 물가불안이 야기되면 값싼 수입농산물로 해결하는 방식으로 일관한다는 비난을 받아왔다. 이번에도 예외는 아니었다.

지난해 사상 유례없이 쌀값이 폭락하더니 올해는 거꾸로 채소값이 폭등했다. 최근 쌀값은 소폭 상승하고 있고, 채소값은 중국산 수입배추 덕에 폭등세가 한풀 꺾였다고 한다. 쌀값 폭락으로 농민들은 고통 받고 있고, 올해 김장철에는 배추값 폭락까지 우려해야 할 수도 있다는 전망도 나오고 있어 농민들을 불안에 떨게 만들고 있다. 이상기후라지만 정녕 하늘만 원망해야 하는 상황이란 말인가?

최근 쌀값 폭락에 이은 채소값 폭등은 명백한 정부 정책 실패에서 비롯됐다고 볼 수 있다.

첫째, 정부가 농산물 정책을 시장에만 맡기는 정책으로 일관했다. 농산물은 약간의 공급 변동만으로도 가격이 급변하는 특성이 있어, 정부 역할이 중요한 산업특성을 갖고 있다. 정부는 쌀값 대란에 대해 ‘시장기능을 통한 수급균형의 달성’이라는 정책 기조하에 개입을 늦춰 20년 전 쌀값으로 후퇴하는 상황을 초래하더니 채소 사태에서도 똑같이 대응했다. 올해 초부터 발생한 이상기후와 4대강 사업에 따른 재배면적 축소에 따라 이미 지난 4월부터 가격이 폭등하기 시작했다. 심각한 우려가 제기됐지만, 정부는 수수방관했다.

둘째, 이상기후에 대비해 농산물 생산을 확대하기는커녕 오히려 4대강 사업으로 재배면적을 감축했다. 배추의 경우 여름철 배추가 주로 고랭지 배추이기에 4대강 사업의 영향이라고 단정짓기 어렵지만 주로 하천부지에서 생산되는 상추의 경우 9월 가락시장 반입량이 전년 대비 50% 감소하면서 가격이 8배 가까이 폭등했다. 전반적인 채소값 상승 원인 중 4대강 사업에 따른 재배면적 감축이 포함된다. 4대강 유역의 하천부지에서 배추 이외의 시설채소를 재배하던 농가가 그곳에서 쫓겨나 노지로 이동하게 되면서 기존 노지배추의 재배면적을 감축시킨 효과도 큰 것으로 추정된다.

셋째, 낙후된 농산물 유통 현실이 문제를 더욱 악화시켰다. 올해도 산지 배추값은 1000원 안팎에서 거래되었으나 가격상승을 예상한 산지수입상들의 매점매석(산지유통에서 밭떼기 거래가 차지하는 비중 80%)으로 소비지에서의 배추값은 포기에 만원을 넘는 일이 발생했다. 도매유통의 경우에도 ‘경매’라는 독점적 가격결정방식에 따라 가격폭등을 부채질하고 있다.

이번 상황에 대한 정부 대책은 제대로 되었나? 그동안 정부는 가격이 폭락하면 방치하고, 가격이 폭등해서 물가불안이 야기되면 값싼 수입농산물로 해결하는 방식으로 일관한다는 비난을 받아왔다. 이번에도 예외는 아니었다. 10월1일 정부의 배추값 폭등 대책 역시 ‘수입해서 가격 낮추겠다’는 임시 땜질식 대책에 불과했다. 올해도 수수방관만 하다가 발등에 불이 떨어지고 나서야 수입해서 해결하겠다는 식의 임기응변적 대응에 그쳤다.

그렇다면 과연 해결책은 무엇인가?

첫째, 정부가 농산물 적정가격 유지를 위해 시장에 적극 개입해야 한다. 농수산물 유통 및 가격안정에 관한 법률에 따라 농산물가격 안정기금으로 농수산물을 비축하거나 산지에서 생산자로부터 매입이 가능하다. 그동안 정부는 농산물 과잉생산에 따른 가격폭락 때에만 과잉물량을 산지폐기하고 농민의 손실비용 일부를 보전해왔다. 이제 가격폭등 때에도 정부의 직접 개입을 의무화해야 한다.

둘째, 정부는 4대강 사업으로 채소 경작 면적이 감소하고 그 결과에 영향을 받아 가격이 치솟고 있는 현 상황을 인정하고 재배면적 확보에 나서야 한다. 이를 인정하지 않는다면 결국 채소가격 폭등과 고가 행진은 내년에도 지속될 수밖에 없다.

|

|

이호중 농업농민정책연구소 녀름 연구기획팀장

|

기사공유하기