등록 : 2009.02.25 19:35

수정 : 2009.02.25 19:37

|

|

시민단체 대표들이 25일 오전 서울 중구 정동 프란치스코 교육회관에서 ‘이명박 정권 1년 동안 민생, 민주, 남북관계가 총체적으로 역주행했다’는 내용의 기자회견을 하고 있다. 정용일 기자 yongil@hani.co.kr

|

[이명박 정부 1년 평가] 실용인가, 이념인가- 단절된 남북관계

“얼굴도 못 본 아이가 예순이나 됐어. 지금도 방송에서 가끔 가족찾기 프로그램을 보면 마음이 아파요. 남들은 찾는데 나는 언제나 가족을 찾을까, 마음이 너무 아파.”

‘생이별 59년’ 황병언씨

“얼굴도 못 본 딸아이 살아생전에 보려나…북 다독여 대화했으면”

|

|

황병언(81·서울 중구 신당동)씨

|

황병언(81·서울 중구 신당동)씨는 ‘마음이 아프다’는 말을 여러차례 했다. “텔레비전에서 요즘 헤어진 사람들이 다시 만나는 얘기만 나와도 막 속이 울렁울렁한다”고도 했다. 특히 “작년부터 다리가 아프기 시작한 뒤로는 죽더라도 꼭 한번 가족들을 만나고 죽어야 할텐데 하는 생각이 더욱 깊어진다”고 했다.

그는 1951년 1·4후퇴 때 북쪽 가족들과 생이별했다. 고향인 황해도 곡산군 운중면 윤계리에 부모님과 아내, 갓난쟁이 딸, 두 동생을 모두 남겼다. 혈혈단신 한겨울 한탄강을 헤엄쳐 건너 남쪽으로 내려왔다. “우익 활동을 하다 산으로 숨었지. 부모님이 산으로 밥을 가져다주셨어. 북쪽 사람(부인)과는 인사도 제대로 못하고 헤어졌어. 아이도 숨어 있는 동안 낳았다는 말만 들었어.” 나중에 다른 가족들도 그를 따라 남쪽으로 오다가 인민군이 막고 있어 도로 돌아갔다는 얘기를 고향 사람을 통해 들었다고 했다.

|

|

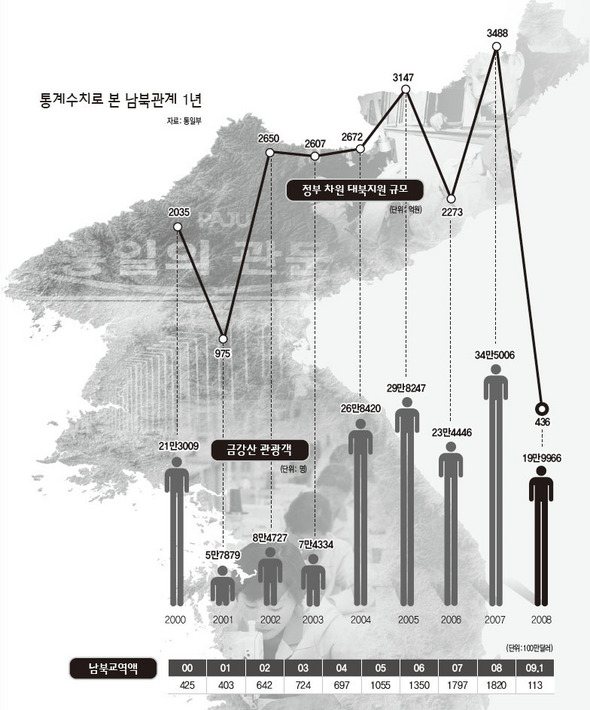

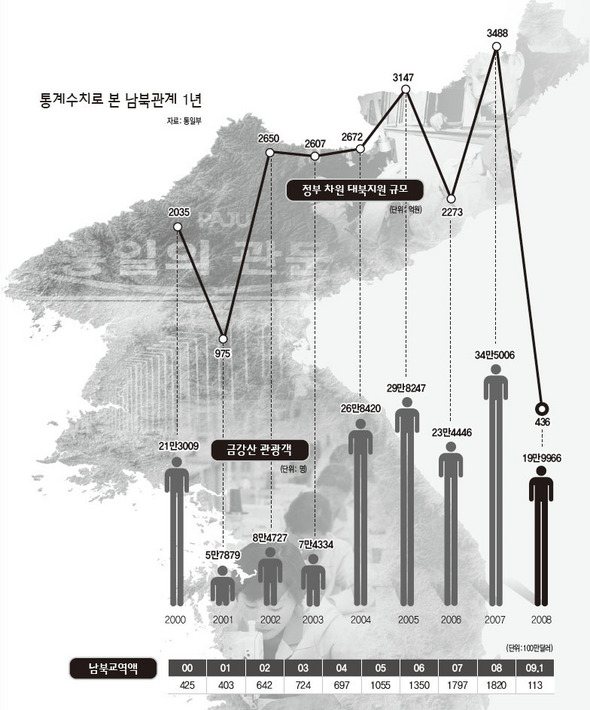

통계수치로 본 남북관계 1년

|

십여년전부터 그는 부모님 제사를 모신다. “80년대 초반

방송 때는 며칠을 방송국 앞에서 지새웠지만, 아무 소식도 못들었어. 부모님 연세가 아흔을 넘으시면서 더는 보기 힘들겠거니 했지. 돌아가신 날을 몰라 그냥 음력 9월9일로 정했어.” 명절 때면 임진각 ‘자유의 다리’에도 나가 망향제를 올렸다. 남쪽에서 새 인연을 만나 남매를 뒀지만, 북쪽에 두고 온 천륜을 떠올리면 가슴 한 켠이 늘 텅 빈 듯 아려오는 것은 어쩌지 못했다. “아이를 생각하면 미안한 생각뿐이야. 눈도 한 번 못 맞췄잖아.”

그런 그도 지난 몇년간은 어쩌면 다시 가족들과 손을 맞잡고 볼을 비벼볼 수도 있겠다는 희망을 품어 봤다고 했다. “남북 적십자 이산가족 상봉이 자주 이뤄졌잖아. 그걸 보면서 난 가족들 만나 뭘 선물로 줄까 생각도 많이 했어. 금목걸이, 시계 이런 것 다 주고 싶은데.”

남북 이산가족 상봉은 2000년 남북정상회담을 계기로 시작돼 2007년 10월까지 모두 16차례 이뤄졌다. 1만6369명이 가족과 부둥켜 안았다. 2005년 8월부터 이뤄진 화상상봉을 통해서도 3748명의 이산가족이 재회했다.

그러나 그런 기대조차 지난 한해를 거치며 점점 희미해져 간다. “이대로 가면 과연 살아서 다시 얼굴 볼 수 있을까 자꾸 걱정이 돼. 오래 살 것 같지도 않고. 그런데 이산가족은 아직 9만명이 남았다고 하데.”

|

|

상봉 신청 이산가족 연령별 현황

|

남북은 2007년 10·4정상선언에 이은 11월 9차 적십자회담에서 이듬해 500가족 대면 상봉과 160가족 화상 상봉, 120가족 영상편지 교환에 합의했다. 그러나 이명박 정부 출범 이후 남북관계가 얼어붙으면서 없던 일로 됐다. 2008년 2월5일 40가족의 영상편지 교환을 끝으로 이산가족 상봉과 영상편지 교환은 전면 중단됐다. 올해 1월말 현재 이산가족 상봉 신청자는 12만7356명. 이 가운데 3만8926명은 이미 고인이 됐다. 하루 평균 10여명씩 해마다 4천여명이 가족을 그리다 눈을 감고 있다.

남과 북 당국에 바라는 말을 들려달라고 했다. “내가 뭐라고 한다고 되겠느냐”고 했다. 거듭 부탁했다. “북한이 회담도 안나온다고 하던데, 제발 말 좀 잘 들었으면 좋겠어. 남한도 더 노력했으면 하고 늘 생각해. 북한이 말을 안듣더라도 우리 같은 사람 생각해서 잘 다독여 끌어내면 정말 좋겠어.”

그는 끝으로 북에 남은 가족의 이름을 하나 하나 또박또박 불러줬다. “아버지는 황, 동자, 철자, 어머니는 박, 윤자, 화자, 동생은 황옥화(77), 황병걸(67), 북쪽 사람은 조옥녀(80)야. 딸 아이는… 몰라…. 내가… 이름도 못 지어주고… 왔어.”

글 손원제 기자 wonje@hani.co.kr

사진 김봉규 기자 bong9@hani.co.kr

광고

기사공유하기