|

김용택의 강가에서

30 노루가 우는 앞산을 바라보며

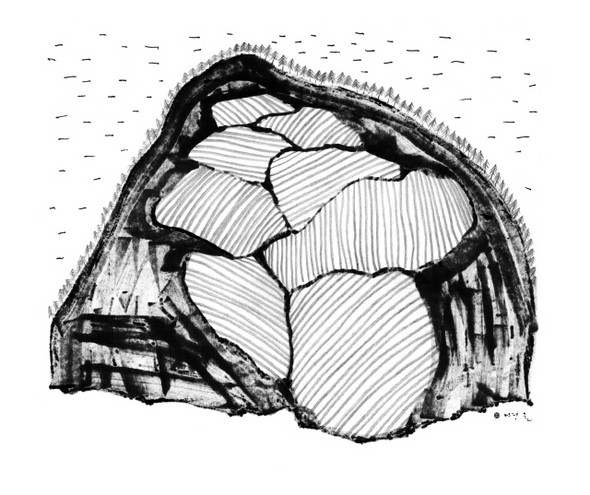

1년내내 제 몸에서 곡식을 내주다가돌볼 이 없어 다시 산이 되어가는 밭

겨울이면 험한 산길 훌훌 훑어내려와

나뭇짐 내려놓던 그 정경이 그립네요 찬바람이 붑니다. 앞산 참나무 잎들의 수런거림 소리가 강물을 흔듭니다. 살얼음이 잡히겠지요. 참나무 잎은 내년 새봄이 되어 새잎이 날 때까지 마른 잎으로 달려 있을 것입니다. 앞산에서 노루가 웁니다. 커다랗게 우는 노루 울음소리에 깜짝 놀랍니다. 앞산에서 노루 울음소리를 들은 지가 꽤 오래되었지요. 김장하려고 마당 가득 쌓아놓은 배추를 다듬고 있는 어머니에게 “어머니 노루가 우네요, 노루가 울어요” 그랬더니 “요즘 이따금 밤에도 노루가 운다이” 하십니다. 내가 어렸을 때, 그러니까 전쟁이 끝나고 다시 진메 마을로 돌아왔을 때 앞산 뒷산 아름드리 소나무들이 쓰러졌습니다. 산판이 시작된 것이지요. 밤이나 낮이나 산비탈을 타고 오르는 ‘지에무시’라는 차가 쓰러진 소나무들을 가득 싣고 마을을 빠져나갔습니다. 수십 대의 지에무시들이 줄을 지어 나무들을 실어 나르는 장면은 가히 장관이었습니다. 순식간에 칙칙하던 소나무 숲이 사라지고 우리 키보다 작은 풀과 다복솔 위로 노루들이 뛸 때 사냥꾼들이 노루에게 총을 쏘아 댔습니다. 송아지보다 큰 누런 노루가 산비탈을 훌훌 뛰어 도망치다가 총을 맞아 털썩 쓰러져 산비탈을 데굴데굴 굴렀습니다. 아! 앞산, 지금쯤이면 앞산 비탈진 밭에 겨울 보리 싹들이 파랗게 보일 때입니다. 앞산에는 절골이라는 높은 골짜기에 있었지요. 그 높은 골짜기에 철환이 아저씨네 보리밭이 있었습니다. 양지쪽이어서 눈이 빨리 녹고, 눈이 녹으면 파란 보리 싹이 유독 파래 보였지요. 그 바로 아래가 작은당숙네 밭입니다. 그 밭에도 보리를 갈았지요. 보리를 베면 코가 땅에 닿을 것 같은 비탈진 산밭 가에는 감나무들이 많습니다. 당숙네 밭가에는 유독 밤과 감이 많았습니다. 작은당숙은 정말 부지런한 농사꾼이셨습니다. 놀지 않았지요. 그 험한 산에 밤나무와 감나무를 어찌나 잘 가꾸었던지 동네 사람들 모두 놀랐지요. 가을이면 작은 골짜기는 감으로 붉게 물들었습니다. 감으로 곶감을 만들어 큰돈을 만지곤 하셨지요. 사람들이 정자나무 아래에서 더위를 식히고 있는 뜨거운 여름 한낮 제일 먼저 지게를 지고 앞산을 오르곤 하셨습니다. 쟁기질을 제일 잘하셨지요. 다른 때는 목소리가 크셨는데 소를 몰 땐 정말 조용조용 몰았습니다. 그 아래가 복두네 밭입니다. 큰 밭이지요. 봄이면 복두네 보리가 강물에 파랗게 비쳤지요. 작열하는 뜨거운 태양 아래 나란히 엎디어 산밭을 타고 오르며 콩을 심던 어머니들의 유쾌한 웃음소리와 땅을 향한 경쾌한 몸짓들은 지금도 내게 지워지지 않는 아름답고도 장엄한 그림으로 남아 있지요. 복두네 밭 옆에 종현이네 밭이 있습니다. 복두네 밭하고 이어져 있지요. 복두네 밭보다는 약간 높은 곳에 있습니다. 다른 밭들이 다 그렇듯이 종현이네 밭에는 닥나무가 많이 심어져 있었습니다. 닥나무는 비탈진 밭 흙이 흘러내리는 것을 방지하는 아주 중요한 나무이기도 했습니다. 종현이네 아버님은 창호지를 만드는 공장을 운영하셨지요. 창호지 공장을 운영하여 한때는 동네에서 현금을 가장 많이 만졌습니다. 종현이네 밭도 다른 밭들처럼 보리를 갈았습니다. 우리 동네 밭이나 논은 쉴 때가 없었습니다. 가을에는 보리를 갈고, 보리가 끝난 여름이면 콩을 심었지요. 밭들은 1년 내내 제 몸에 곡식을 기르고 있었습니다. 종현이네 밭 바로 아래에는 용수 형님네 알밤나무 밭입니다. 산이 원체 비탈져 있기 때문에 밭이 될 수 없었지요. 알밤이 잘 열어 가을에 알밤을 밤송이로 따서 땅에 묻어두었다가 초겨울에 땅에 묻은 밤을 꺼내어 알밤을 까서 돈을 만들었습니다. 종현이네 밭 바로 옆에는 정수네 밭이었습니다. 정수네 밭가에는 복숭아나무가 있었지요. 여름밤이면 우리들의 서리 표적이 되기도 했습니다. 정수네 큰아버지는 키가 무척 크신 분이셨습니다. 앞강에 물이 많이 불어 며칠씩 강 건너를 가지 못할 때 정수네 큰아버지는 오이나 잘 익은 복숭아를 망태에 따 담아 강을 건너오다가 우리들을 만나면 오이나 복숭아를 나누어 주기도 했습니다. 어디다가 그렇게 오이를 잘 기르는지 동네 사람들은 알지 못한다고 했습니다. 정수네 밭 위에 우리 동네에서 가장 높은 한수 형님네 밭이 있습니다. 한수 형님네 밭은 그 끝이 앞산의 8부 능선까지 뻗어 있습니다. 보리 거름을 낼 때 제일 힘든 밭이 한수 형님네 밭이지요. 지게를 지고 산을 오르면 코가 땅에 닿을 것처럼 산은 비탈졌습니다. 지게에 거름을 가득 지고 그 비탈진 산을 끄덕끄덕 올라가야 합니다. 거름을 지고 산을 오르다가 지게를 세워두고 지게 밑에 앉아 앞 강물을 바라보며 쉬고 있는 어른들의 모습이 지금도 눈에 선합니다. 한수 형님네 밭 옆은 밤나무가 있는 산입니다. 앞산으로 오르는 산길이 나 있지요. 겨울이면 나무를 하러 동네 사람들이 이 산길을 타고 산을 오르내립니다. 수십 명이 지게에 나무를 가득 짊어지고 산길을 훌훌훌 뛰어 내려오는 모습은 장관이었지요. 산을 오를 때는 빈 지게도 힘이 들지만 나무를 짊어지고 산길을 내려올 때는 모두 뜁니다. 굽이굽이 좁은 산길을 천천히 내려올 수도 없지만 나뭇짐 지고 좁은 비탈길을 훌훌 뛰어 내려오면 어깨를 짓누르는 지게가 등에서 훌훌 뛰기 때문에 먼길을 달려 내려와도 어깨 아픈 줄을 모르지요. 먼 산골 다랑이 논에서 벼를 짊어지고 올 때도 사람들은 산길을 훌훌 뛰어내립니다. 지게 위의 벼가 출렁이며 지게가 등에서 들썩이기 때문에 평평한 길을 갈 때보다 등과 어깨가 아프지 않지요. 그 산길 옆이 우리 뒷집 당숙네 밭이고 그 아래가 바로 우리 밭입니다. 앞산에서 동네와 제일 가까운 밭이 우리 밭입니다. 징검다리를 건너면 바로 우리 밭이지요. 우리 밭도 다른 집 밭들처럼 비탈진 밭입니다. 한때는 아버님이 감나무를 많이 심어서 가을이 되면 앞산이 벌겋게 물들곤 했지요. 고등학교를 졸업한 나는 농사를 짓고 살기로 하고 이 밭 옆 빈 땅을 층층이 개간하고 그곳에 배나무와 자두나무를 심기도 했습니다.

|

|

김용택의 강가에서

|

우리 어머니 아버지들의 뼈와 살을 가져간 밭은 이제 모두 산이 되어 버렸습니다. 밭에 나무들이 자라고 칡넝쿨들이 무성하게 자라고 있습니다. 본래 산이었겠지요. 산이었던 것을 사람들이 땅을 일구어 밭을 만들었겠지요. 몇백 년 동안 산은 밭이 되어 사람들을 먹여 살리다가 다시 산으로 돌아가 버렸습니다. 논과 밭이 산이 된 곳이 앞산뿐 아닙니다. 우리나라 동네 곳곳에 많은 논과 밭들이 산이 되어 묵어버렸고 아직도 묵어가고 있습니다. 이른 봄이면 파랗게 자란 보리밭 속에서 하얀 수건을 쓰고 나란히 앉아 보리밭을 매며 불던 누님들의 보리피리 소리가 그립습니다. 추운 겨울 찬바람을 헤치고 땀을 뻘뻘 흘리며 산을 뛰어 내려와 벌겋게 윗옷을 벗고 강물에 엎드려 물을 마시던 그 건장한 사람들이 그립습니다. 시인

기사공유하기