|

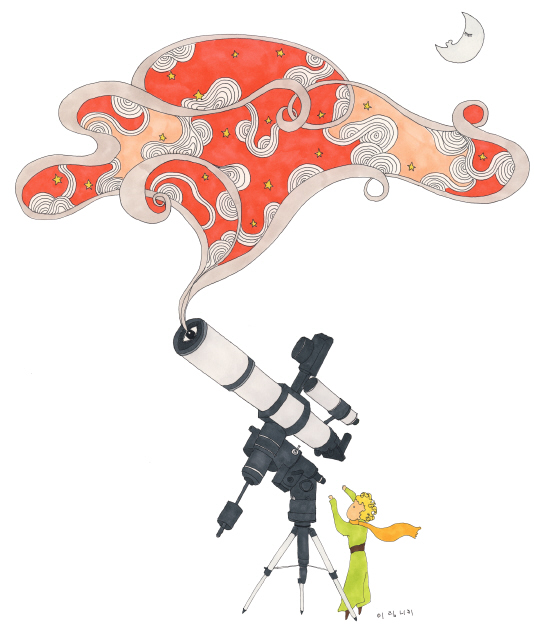

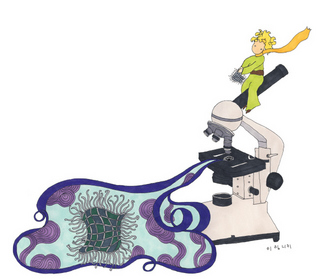

안도현의 시와 연애하는 법 / 20. 없는 것을 발명하지 말고 있는 것을 발견하라 생텍쥐페리의 <어린왕자>에 “가장 중요한 것은 눈에 보이지 않는다”는 말이 있다. 이 말을 바꿔보면, 가장 중요한 진실은 사막의 우물처럼 어디엔가 숨어 있다는 것이고, 그것을 마음의 눈으로 보아야 한다는 것이다. 동아시아의 시학도 이 마음의 눈을 강조한다. 사물의 껍질보다 본질을 꿰뚫어 보라는 것이다. 이른바 ‘관물론’(觀物論)이 그것이다. “관물론은 사물을 어떻게 바라볼 것이냐는 문제로 귀결된다. 어떻게 볼 것인가? 거기서 무엇을 읽을 것인가? 누구나 보고 있지만 못 보는 사실, 늘 지나치면서도 간과하고 마는 일상 사물에 담긴 의미를 읽어 낯설게 만들기, 나아가 그 낯섦으로 인해 그 사물과 다시금 새롭게 만나기, 이것이 관물론이 시학과 만나는 접점이다. 시인은 격물(格物) 또는 관물의 정신에서 한 발짝도 물러서서는 안 된다. 그래야만 주변 사물이 끊임없이 발신하고 있는 의미를 늘 깨어 만날 수 있다. 시인은 반란자다. 그의 눈이 포착하는 모든 것은 언제나 새롭다. 새로워야 한다.”(정민, <한시미학산책>) 아무도 거들떠보지 않는 곳

보물 같은 의미들이 숨어있다

우리의 연암도 그림의 리얼리티가 단순히 사실적 묘사에서 오는 게 아니라고 말한다. “좋은 그림은 그 물건과 꼭 닮게만 하는 데 있지 않다. 정신이 깃들어 있지 않고는 훌륭한 그림이랄 수 없다. 잣나무를 그리려거든 잣나무 형상에 얽매이지 마라. 그것은 한낱 껍데기일 뿐이다. 마음속에 푸른 잣나무가 서 있지 않고는, 천 그루 백 그루의 잣나무를 그려 놓더라도 잎 다 져서 헐벗은 나목과 다를 바가 없다. 정신의 뼈대를 하얗게 세워라. 마음의 눈으로 보아라.” 또 청대의 시인 심덕잠(沈德潛)도 유사한 말을 남겼다. “대나무를 그리는 자는 반드시 완성된 대나무의 모습이 가슴속에 있어야 한다.” 그렇다. 시인은 사물과 풍경을 바라보는 방식을 고민하는 사람이다. 그에게는 가장 중요한 것을 눈으로 발견해야 하는 의무가 있기 때문이다. 그러면 이 세상에 없는 멋진 이미지와 새로운 의미를 도대체 어디에서 찾을 것인가? 시인은 기발한 아이디어를 가진 ‘발명가’가 아니라 ‘발견자’에 가깝다고 생각하라. 이미 이 세상에 와 있으나 그 누구도 거들떠보지 않은 것들이 있다. 보물인데도 보물로 보지 못하고, 숨겨진 의미가 있는데도 의미를 찾지 못한 것들이 있다. 그것을 찾아내는 사람이 시인이다. 그러므로 당신은 머리를 굴리며 하늘에서 뚝 떨어지는 시를 기다리지 마라. 발명하려고 하지 말고 발견하도록 애써라. 살갗을 보지 말고 뼛속을 보라. 어린 눈발들이, 다른 데도 아니고 강물 속으로 뛰어 내리는 것이 그리하여 형체도 없이 녹아 사라지는 것이 강은, 안타까웠던 것이다 그래서 눈발이 물위에 닿기 전에 몸을 바꿔 흐르려고 이리저리 자꾸 뒤척였는데 그때마다 세찬 강물 소리가 났던 것이다 그런 줄도 모르고 계속 철없이 철없이 눈은 내려, 강은, 어젯밤부터 눈을 제 몸으로 받으려고 강의 가장자리부터 살얼음을 깔기 시작한 것이었다 -졸시 <겨울 강가에서> 전문

|

가슴속 망원경·현미경 갖추길 시인도 과학자의 관찰에 버금가는 관찰의 자세로 사물을 봐야 한다. 아니, 사물의 현상이나 외피에 집중하는 과학자의 관찰을 넘어 시인은 현상의 이면을 보는 눈을 가져야 한다. 과학은 삶을 앞으로 진보시키지만 시는 삶을 반성하게 만드는 양식이기에 더욱 그렇다. “쉽게 지나치는 일상의 한 부분에서 중요한 진리를 발견해 내고 이것을 망각하고 사는 것에 대해 반성을 하고 그 관심이 타인에게로 전해지게 하는 것은 오로지 좀 더 여유롭고 또 세심한 관찰에서 비롯된다.”(김상욱, <시의 길을 여는 새벽별 하나>) 김명수 시인의 짧은 시 한 편을 읽어보자. “바닷가 고요한 백사장 위에// 발자국 흔적 하나 남아 있었네// 파도가 밀려와 그걸 지우네// 발자국 흔적 어디로 갔나?// 바다가 아늑히 품어 주었네”(<발자국> 전문). 바닷가 백사장 위에 찍힌 발자국은 누구나 볼 수 있다. 파도가 밀려와 그 발자국을 지우는 풍경도 바닷가에서는 흔하게 보게 된다. 그 당연한 사실에 의문을 가지는 데서 오롯이 시가 생겨난다. 발자국 흔적의 행방을 찾는 이 의문은 ‘품어주다’라는 동사를 만나 아연 시적 깊이를 획득한다. 여기에서 우리는 백사장 위의 발자국을 오래 바라보며 관찰하는 시인의 눈을 만나게 된다. 이 시가 실린 시집의 표제작인 다음 시의 제목은 <바다의 눈>이다. 관찰의 초점을 어디에 맞춰야 하는지를 잘 보여주는 이 시에서 ‘바다의 눈’은 바로 ‘시인의 눈’이다. 바다는 육지의 먼 산을 보지 않네 바다는 산 위의 흰 구름을 보지 않네 바다는 바다는, 바닷가 마을 10여 호 남짓한 포구 마을에 어린아이 등에 업은 젊은 아낙이 가을 햇살 아래 그물 기우고 그 마을 언덕바지 새 무덤 하나 들국화 피어 있는 그 무덤 보네

|

|

안도현의 ‘시와 연애하는 법’

|

기사공유하기