|

|

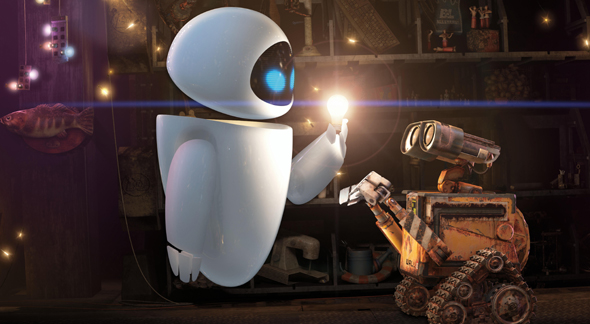

디즈니·픽사의 입체 애니메이션 〈월·E〉

|

[환경통신] ‘인간 없는 세상’ 판타지

애니메이션 <월·E>, ‘쓰레기 지구’ 묵시록 그려

사람의 책임·자연과의 공존 지혜 빠진 편견 엿봬

닥치는 대로 많이 만들어 쓰고 버리는 생활이 극한에 이르자, 인류는 마침내 쓰레기더미로 변한 지구를 버리고 우주로 떠나기로 한다. 무슨 이유에선지(아마도 엄청난 기후변화 탓이겠지만) 지구는 사람은 물론 풀 한 포기 없는 삭막한 폐허로 바뀌어버렸다. 이곳에 홀로 남겨진(혹은 버려진) 태양광 충전식 지능로봇 ‘월·E’는 쓰레기를 분리수거하라는 입력된 명령을 묵묵히 수행한다.

선택 받은 자들만 우주로 피신해 풍요 누리며 귀환 꿈꿔

오는 7일 개봉될 디즈니·픽사의 입체 애니메이션 <월·E>(감독 겸 각본 앤드류 스탠튼)는 이렇게 시작된다. 무려 700년 동안 청소에만 전념하던 월·E의 외로움을 달래줄 사건이 발생한다. 인류의 우주도피기지인 ‘엑시엄’이 파견한 지구 식물조사 로봇 ‘이브’와 만나게 된 것이다. 인류는 지구에 다시 식물이 자라는 때를 귀환시점으로 잡고 모니터링을 계속해 온 터였다.

월·E가 쓰레기더미 속에서 식물 한 포기를 발견하고, 이를 가지고 복귀하는 이브를 따라 액시엄으로 가 벌이는 모험이 이 영화의 뼈대이다.

여기서 주목하는 건, 캐릭터 상품 출시를 노린 것이 분명해 보이는 수많은 기발한 로봇들의 행진이 아니라 이 영화가 지구환경 문제를 보는 시각이다.

처음 40분 동안 사람의 모습은커녕 대화 한 마디 나오지 않는다. ‘쓰레기 지구’의 묵시록적 미래를 그리기 위해서였겠지만, 왠지 차갑게 느껴진다. 이 영화가 아름답고 따뜻하기까지 한 로봇 이야기로 넘치면서도 섬뜩하게 다가오는 것은 바로 인간을 다루는 방식 때문이다.

이 영화는 사람들이 망가진 지구에서 고통스럽게 석기시대 이전의 비참한 삶을 꾸려가다 죽어간다는 따위의 구질구질한 이야기는 간단히 생략한다. 흥미진진한 로봇 이야기를 위해서 불가피했겠지만, 그 과정에서 이 모든 사태를 일으킨 사람의 책임도 함께 사라져 버렸다. 초국적기업 ‘바이 앤 라지’가 만든 우주기지 액시엄에 피신한 사람들(아마도 선택된 몇몇 부자들)은 식물의 힘으로 지구가 되살아나기를 기다리면서 자기들은 예전보다 더 풍요로운 최첨단의 삶을 꾸려간다. (이런 삶을 가능하게 하는 에너지원은 무엇일까?) 영화는 로봇의 시중을 받아가며 비만이 유일한 걱정인 우주기지의 삶을 그리면서 미국식 생활방식을 야유하고 있는지도 모른다. 어쨌든 이들은 월·E를 따라 식물을 들고 아직 쓰레기더미인 지구로 돌아온다. 지구를 구하기 위해서. 마지막까지 인류의 자취로 남는 것은 전파

|

|

인간없는 세상

|

기사공유하기