등록 : 2016.06.14 19:59

수정 : 2016.06.14 23:46

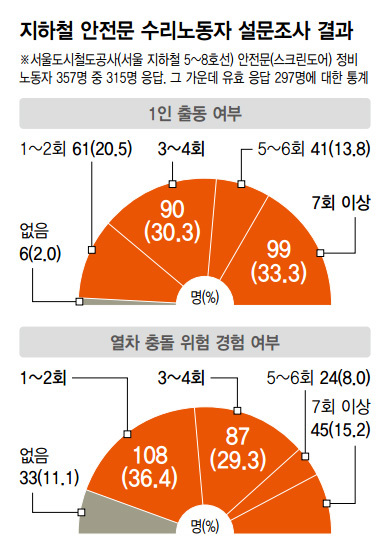

‘작업중 열차와 충돌할뻔’ 89%

‘혼자 출동경험 있다’ 98%

직영 불구 외주 메트로와 흡사

담당인력 498명→410명으로 줄고

신호업무에 안전문 정비까지 맡겨

“인력충원 않을 땐 대형참사 우려”

|

|

공공운수노조 서울지하철 비정규지부 노조원들이 14일 오후 서울 중구 태평로 서울시청 앞에서 정규직 전환을 촉구하며 노숙농성을 하고 있다. 김명진 기자 littleprince@hani.co.kr

|

서울메트로와 달리 정규직이 지하철 승강장 안전문(스크린도어) 정비를 맡고 있는 서울도시철도공사(도철)도 안전문 정비 노동자들이 인력부족으로 ‘2인 출동’ 규정을 어기는 경우가 부지기수인 것으로 나타났다. 도철 노동조합은 “안전을 위한 인원 충원 없이 노동자들이 위험에 계속 노출될 경우 더 큰 참사로 이어질 수 있다”고 주장했다.

14일 서울지하철 5~8호선을 운영하는 도철 노동조합은 서울시청 앞에서 기자회견을 열어 안전문 정비 노동자들을 대상으로 한 ‘긴급 안전실태조사’ 결과를 공개했다. 지난 6~10일 닷새간 온라인 설문조사(297명 응답)를 실시한 결과, 88.9%의 노동자가 정비 작업 중에 열차와 충돌할 뻔한 경험이 있다고 응답한 것으로 집계됐다. 또 98%의 노동자가 최소 한차례 이상 규정을 어기고 매달 혼자서 안전문을 정비하러 나간 경험이 있다고 대답했다.

이는 정규직 직영체제로 안전문을 수리하는 도철 정비노동자들이 안전문 수리를 외주화한 서울메트로보다 안전한 환경에서 일한다는 외부의 시각과 배치되는 결과다. 서울메트로는 지난달 28일 구의역에서 용역업체 직원 김아무개(19)군이 숨지는 등 3건의 안전문 정비노동자 사망사고가 발생했지만 도철은 사망사고가 발생한 적이 없다.

물론, 도철은 서울메트로와 달리 자동열차운전장치(ATO)를 운영해 안전문이 열린 상태에서는 열차가 승강장에 진입하지 못하게 돼 있다. 사고 발생 시 역장에게 상황이 전파돼 역무원이 초동조처를 나오게 되어 있는 것도 서울메트로와 차이점이다.

그러나 도철의 안전문 정비 노동자들은 자동열차운전장치를 운영하더라도 승객들의 불편함을 줄인다는 취지로 ‘바이패스’(안전문이 열려 있지만 열차가 승강장에 정상적으로 진입할 수 있도록 하는 장치)를 걸어 작업을 하는 경우가 잦다고 말한다. 한 도철 안전문 정비 노동자는 <한겨레>와의 통화에서 “관제센터 쪽에서 열차가 운행하는 데 지장 없게 유지·보수할 때 바이패스로 작업을 하라고 지시가 온다. 열차가 오지 않는 틈을 이용해 한 손으로 매달린 채 센서의 이물질을 닦아내기도 하는데, 아찔한 순간이 있다”고 말했다.

도철 안전문 정비 노동자들은 맡은 업무에 견줘 부족한 현재의 인력 상황이 지속될 경우 노동자들의 안전이 위협받는 것은 물론 더 큰 참사도 발생할 수 있다고 주장한다.

도철 노조에 따르면, 2008년에 신호 업무만 담당했던 직원은 498명이었는데, 현재 신호 업무와 안전문 정비 업무를 같이 담당하는 인력은 410명으로 줄었다. 박현우 도철노조 신호2지부장은 “오세훈 시장 재임 시절 공공기관 부채를 줄인다는 명분으로 직영 역시 안전관리 인력은 줄었기 때문”이라고 말했다. 신호 업무는 전동차 업무 가운데 핵심인데 예전보다 적은 인력으로 안전문 수리까지 병행하다 보니 정비 노동자는 물론 지하철 안전까지 위협받을 수 있다는 게 노조의 주장이다.

이재욱 김미영 기자

uk@hani.co.kr

광고

기사공유하기